Gli asteroidi sono corpi celesti antichissimi in orbita attorno al Sole, il loro studio permette di risalire alle prime fasi di formazione ed evoluzione dei pianeti. Ad esempio, negli ultimi anni è stato compreso come siano stati proprio gli asteroidi a portare l’acqua degli oceani terrestri, elemento indispensabile per lo sviluppo della vita sulla Terra. I bolidi invece sono scie di plasma generate dai piccoli frammenti degli asteroidi che cadono nell’atmosfera terrestre. Vediamo per sommi capi che cosa sono gli asteroidi e i bolidi e quali sono le ricerche che vengono portate avanti in OAVdA. Il responsabile di questo progetto è stato dal 2007 al 2019 il dott. Albino Carbognani, Ph.D., dall’ Agosto 2019 è gestito dal Direttore della Fondazione il dott. Jean Marc Christille, PhD.

Dove si trovano e che aspetto hanno gli asteroidi?

Nel Sistema Solare i corpi minori conosciuti si collocano principalmente in due zone, la Fascia Principale compresa fra le orbite di Marte e Giove (fra le 1,8 e le 4 UA dal Sole), dove si trovano prevalentemente gli asteroidi formati da silicati e metalli, e la Fascia di Edgeworth-Kuiper oltre l’orbita di Nettuno fra le 30 e le 55 UA, dove si trovano corpi ghiacciati anche di discrete dimensioni. Il pianeta nano Plutone, con i suoi 2.300 km di diametro, è uno dei corpi più grandi di questa fascia esterna. Ancora più distante, fra le 50.000 e le 100.000 UA, si trova la Nube di Oort, una riserva di nuclei cometari a simmetria sferica che circonda tutto il Sistema Solare. Come vedremo, le comete della Nube di Oort non sono native di questa remota regione ai confini dello spazio interstellare, ma sono originarie della zona dei giganti gassosi. Ci sono anche popolazioni di corpi minori intermedie, come i Centauri, oggetti della Fascia di Kuiper che hanno subito delle perturbazioni gravitazionali tali che sono migrati nella zona dei giganti gassosi, oppure i Near Earth Object (NEO), per lo più asteroidi della Fascia Principale che, in seguito a interazioni gravitazionali con Giove, sono stati proiettati verso il Sistema Solare interno e con la loro orbita possono transitare a meno di 0,3 UA da quella della Terra. Un’altra consistente popolazione di corpi minori condivide l’orbita con Giove, il maggiore dei giganti gassosi, collocandosi a circa 60° eliocentrici prima e dopo il pianeta: sono gli asteroidi Troiani.

I NEO

Gli asteroidi/comete che con le loro orbite si trovano ad una distanza minima dall’orbita terrestre inferiore alle 0,3 UA sono classificati come NEO. Nell’agosto 2017 erano noti circa 16.500 NEO (di cui solo 106 comete), ma le nuove scoperte fatte dalle survey statunitensi come la CSS (Catalina Sky Survey) e Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System), si susseguono ininterrotte mese dopo mese e la lista si allunga costantemente di circa 1000 NEO in più all’anno. Un NEO è considerato anche un PHO (Potentially Hazardous Object), quando la distanza minima con l’orbita terrestre (o MOID, Minimum Orbit Intersection Distance), scende sotto le 0,05 UA (circa 7,48 milioni di km), e il diametro del corpo è di almeno 150 m. I PHO attualmente noti sono circa 1800. Le dimensioni tipiche dei NEO vanno dalla decina di metri di diametro di quelli più piccoli fino ai 32 km di (1036) Ganymed. Ad oggi sono stati scoperti il 95% degli asteroidi con diametro superiore ad 1 km. Nei prossimi anni si vuole raggiungere la stessa percentuale per gli oggetti con dimensioni dai 140 m in su.

La caduta di asteroidi sulla Terra

Negli ultimi anni la Terra ha subito centinaia di flyby (cioè passaggi ravvicinati), con piccoli asteroidi e si sono verificati anche alcuni eventi rimarchevoli. Il primo è la caduta dell’asteroide 2008 TC3 avvenuta il 7 ottobre 2008. In questo caso un piccolo corpo roccioso di circa 5 metri di diametro si è disintegrato durante la caduta in atmosfera, senza fare danni, nel cielo del Sudan. Si è trattato della prima collisione di un asteroide con la Terra prevista con circa un giorno di anticipo. L’altro evento notevole è stato quello di Chelyabinsk del 15 febbraio 2013, quando un piccolo asteroide di circa 20 metri di diametro è entrato in atmosfera ed è esploso a circa 30 km di quota. L’onda d’urto generata nell’esplosione ha provocato circa 1500 feriti, principalmente per la rottura dei vetri delle finestre. I NEO rappresentano un problema per il nostro pianeta, ed essendo oggetti relativamente piccoli e a bassa riflettività superficiale (cioè scuri), possono essere scoperti solo quando già transitano in prossimità della Terra. Le piccole dimensioni non devono trarre in inganno. In un impatto quello che conta è l’energia cinetica del proiettile e questa dipende, oltre che dalla massa, dal quadrato della velocità. Sfortunatamente le velocità geocentriche tipiche dei NEO sono dell’ordine di 15-20 km/s, e le energie in gioco possono essere centinaia o migliaia di volte superiori a quella rilasciata nell’esplosione della bomba atomica di Hiroshima dell’agosto 1945. Come se non bastasse, le orbite dei NEO sono caotiche ed è difficile prevedere con accuratezza la loro posizione nello spazio anche dopo solo qualche decina d’anni. Per questo motivo è necessario un monitoraggio continuo di questa popolazione di corpi, sia per scoprire nuovi membri sia per tenere sotto controllo quelli già noti.

I bolidi

Uno dei più interessanti fenomeni astronomici cui è possibile assistere alzando gli occhi al cielo è senz’altro il passaggio di un bolide. A scanso di equivoci, quando si parla di “bolide” in campo astronomico si intende una meteora molto luminosa. Purtroppo, essendo eventi sporadici e imprevedibili, non è possibile sapere quando si avrà il prossimo bolide quindi è necessario un monitoraggio costante e continuo di tutto il cielo per avere la possibilità di osservarne qualcuno. Nella Fascia Principale, nell’arco di milioni o miliardi di anni, sono avvenute collisioni fra gli asteroidi che la popolano, com’è testimoniato dalla presenza di numerosi crateri da impatto sulle superficie di quei pochi corpi visitati direttamente dalle sonde spaziali. Normalmente lo scontro fra due asteroidi porta alla creazione di centinaia di frammenti con dimensioni che vanno da frazioni di millimetro ad alcune decine di metri e oltre. La fisica della fratturazione ci dice che i frammenti di dimensioni minori saranno molto più numerosi di quelli più grandi, cioè “piccolo è numeroso”. I corpi con dimensione intermedia fra asteroidi e polvere interplanetaria, sono chiamati meteoroidi. Quando un meteoroide penetra nell’atmosfera terrestre con velocità dell’ordine delle decine di km/s, la collisione con le molecole dell’alta atmosfera (termosfera), ne riscalda la superficie. Giunto ad una quota di 80-90 km (mesosfera), la temperatura del meteoroide raggiunge i 2500 K ed inizia la sublimazione degli atomi del corpo celeste. Questo processo di perdita di massa è noto come ablazione. A causa degli urti reciproci gli atomi del meteoroide si ionizzano, cioè perdono uno o più elettroni, e ionizzano anche le molecole atmosferiche. Durante la ricombinazione ioni-elettroni è emessa della radiazione elettromagnetica, e un osservatore al suolo vedrà una scia luminosa in cielo: la meteora. Se il meteoroide è di discrete dimensioni (> 20 cm di diametro), la testa della meteora può essere molto luminosa. Quando la magnitudine apparente zenitale è inferiore a –8 la meteora è detta bolide. Se qualche frammento del meteoroide raggiunge il suolo allora si parla di meteorite. Riuscire a ritrovare le meteoriti associate alla comparsa di un bolide significa andare a recuperare dei frammenti di asteroidi caduti sulla Terra, senza bisogno di mandare sonde a prelevare dei campioni in loco.

Il Progetto Asteroidi e bolidi

Il Progetto Asteroidi e bolidi prevede lo studio delle popolazioni di asteroidi del Sistema Solare, in particolare dei NEA. Lo studio degli asteroidi è sia teorico, con l’analisi statistica delle loro proprietà rotazionali, sia sperimentale con l’osservazione diretta degli asteroidi attraverso il Telescopio Principale da 81 cm di diametro dell’osservatorio. Il Telescopio è stato recentemente ristrutturato grazie allo Shoemaker NEO Grant della The Planetary Society vinto dall’OAVdA nel 2013 proprio per l’attività di ricerca sugli asteroidi.

Le osservazioni sono sia di tipo astrometrico, per determinare l’orbita eliocentrica, sia fotometrico, per studiare la luce del Sole che gli asteroidi riflettono verso la Terra. Le osservazioni astrometriche sono rivolte principalmente verso i near-Earth asteroid, cioè gli asteroidi che costituiscono un potenziale rischio impatto per il nostro pianeta, e sono svolte in collaborazione con il Minor Planet Center di Harvard (USA). Sui near-Earth è aperta una collaborazione anche nell’ambito della rete internazionale Gaia-FUN-SSO (“Gaia Follow Up Network for Solar System Objects”), per la conferma dei near-Earth scoperti dalla missione spaziale Gaia dell’ESA.

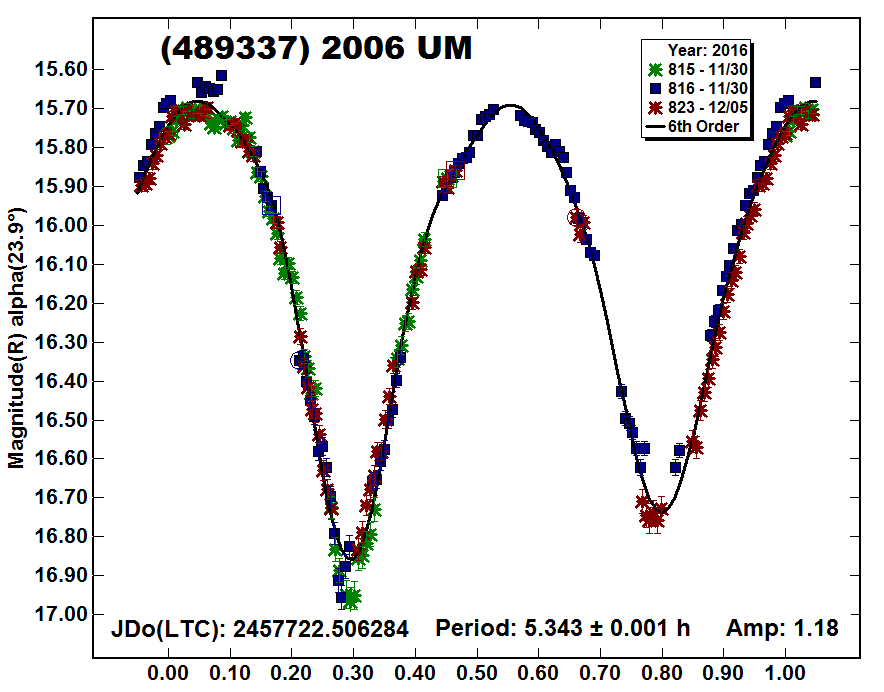

Le osservazioni fotometriche riguardano principalmente la determinazione delle caratteristiche fisiche degli asteroidi, come il periodo di rotazione, la forma, la posizione dello spin, l’eventuale binarietà e la composizione superficiale. Questo tipo di osservazioni riguardano sia i near-Earth che i main-belt, cioè gli asteroidi che si trovano fra le orbite di Marte e Giove. Le osservazioni fotometriche in parte sono svolte sia in collaborazione con la “Photometric Survey for Asynchronous Binary Asteroids” dell’Osservatorio Astronomico di Ondrejov (Repubblica Ceca), sia con l’Osservatorio Astrofisico di Pino Torinese. In passato sono state attuate collaborazioni con l’Osservatorio della Costa Azzurra di Nizza e l’Agenzia Spaziale tedesca (DLR) di Berlino (in particolare sui Troiani di Giove).

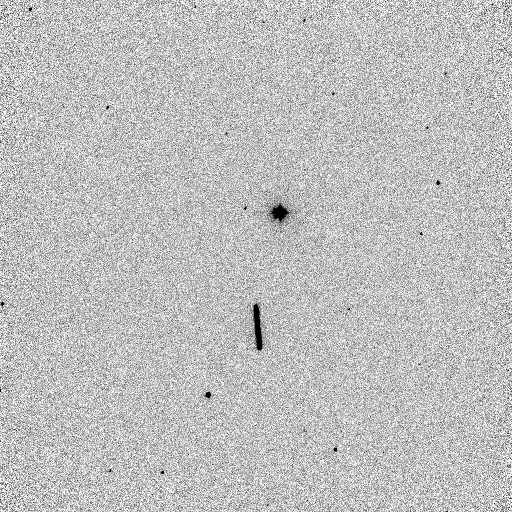

Le occultazioni stellari

Il Progetto Asteroidi contempla anche collaborazioni non programmate precedentemente, quindi saltuarie, per l’osservazione di eventi astronomici importanti per lo studio di asteroidi e pianeti nani, come quello delle occultazioni stellari. Una occultazione si verifica tutte le volte che un corpo del Sistema Solare, mentre orbita attorno al Sole, copre una stella proiettando la sua ombra al suolo. Dalla misura del tempo in cui la stella sparisce/ricompare e dal modo di attenuarsi della luce si può ottenere il profilo proiettato in cielo del corpo occultatore e se ne può scoprire/analizzare l’eventuale atmosfera.

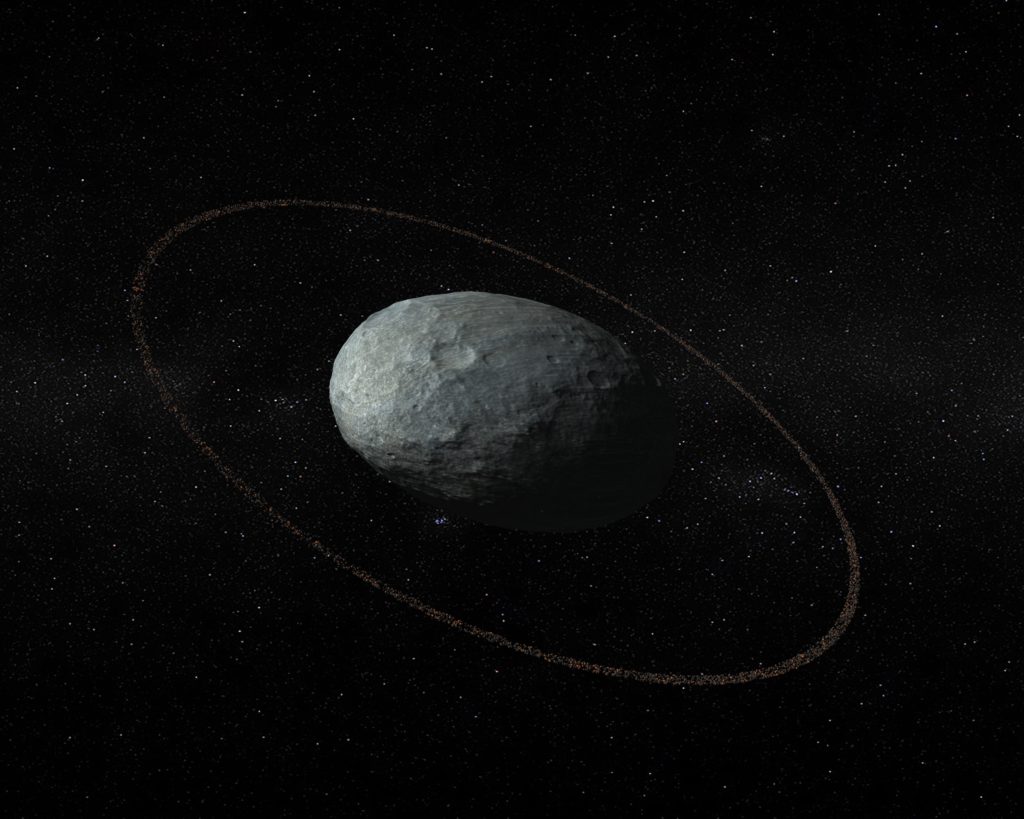

Negli ultimi anni sono state osservate occultazioni stellari di oggetti transnettuniani (TNO), come quella del pianeta nano Plutone nel luglio 2015 (in collaborazione con Bruno Sicardy dell’Osservatorio di Parigi), o quella del gennaio 2017 riguardante il pianeta nano Haumea (In collaborazione con Jose-Luis Ortiz, dell’Istituto di Astrofisica dell’Andalusia). Queste ultime osservazioni hanno portato alla pubblicazione di un articolo sulla prestigiosa rivista “Nature” con la scoperta dell’anello che circonda Haumea (The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation).

La rete PRISMA

Il Progetto bolidi dell’OAVdA consiste nella partecipazione alla rete PRISMA (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera), promossa dall’INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino.

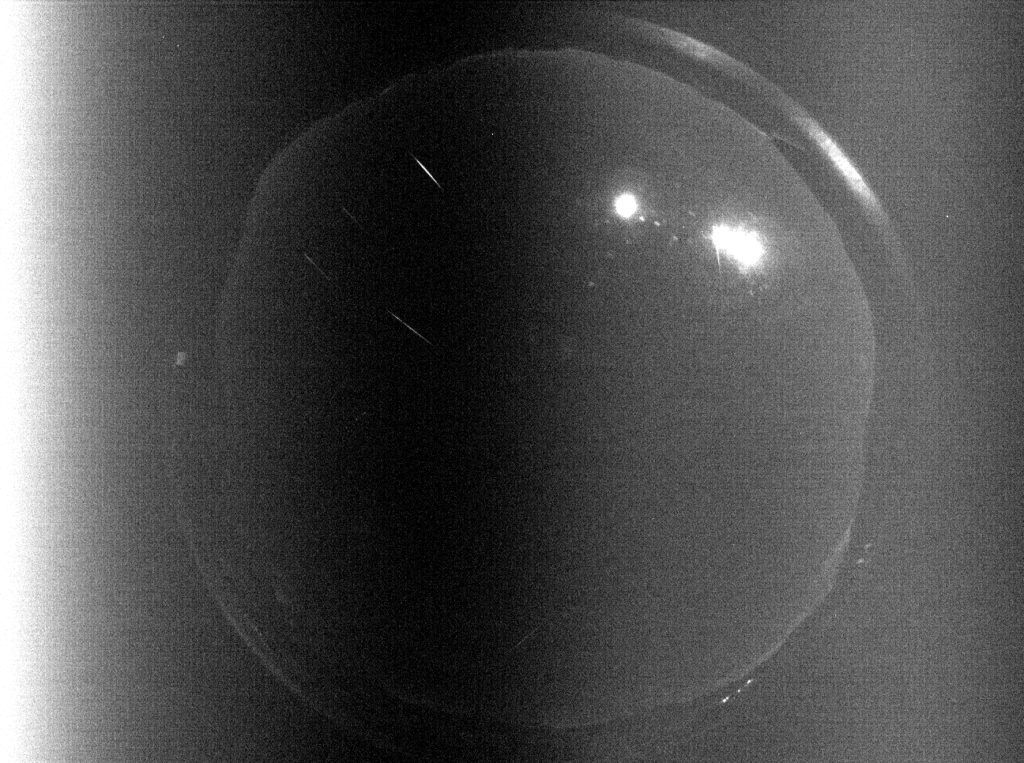

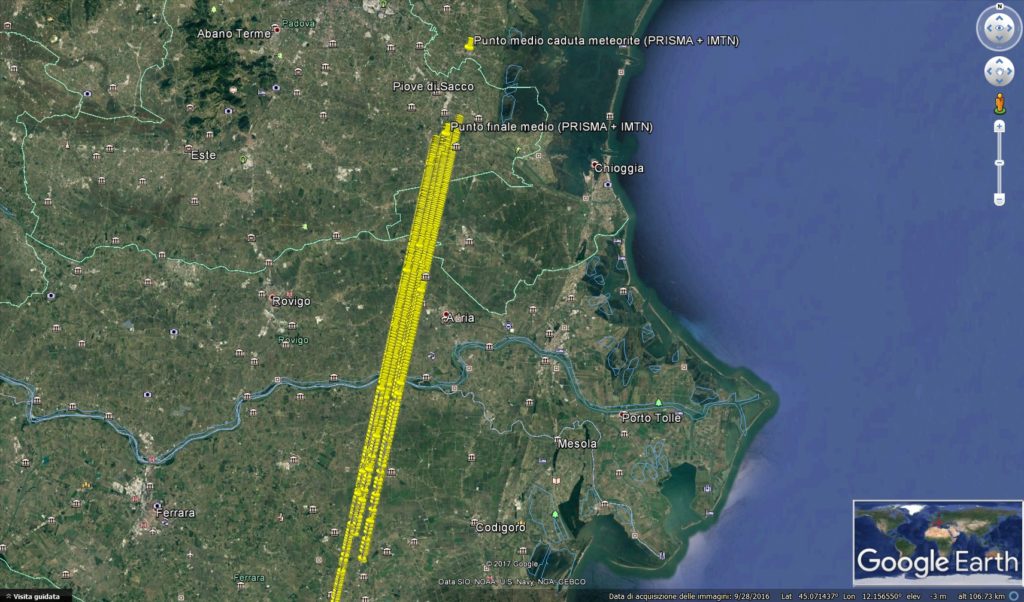

PRISMA sta realizzando in Italia una rete di camere all-sky, capaci di fotografare tutto il cielo contemporaneamente in una sola immagine fish-eye e dotate di relativo mini computer di gestione, per l’osservazione di meteore brillanti, i bolidi. La finalità è determinare le orbite degli oggetti che le provocano, meteoroidi o piccoli asteroidi, e delimitare le aree per l’eventuale ritrovamento di meteoriti, eventuali possibili resti di questi eventi. La rete PRISMA nasce come spin-off della analoga rete francese FRIPON (Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network), che raccoglie già oltre 100 stazioni per il monitoraggio dei bolidi, costruite a partire dal 2013. La rete transalpina è gestita dall’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCEE), per conto dell’Agence Nationale de la Recherche. Le due reti collaborano con lo scambio dei dati.

PRISMA è una naturale estensione del Progetto Asteroidi della Fondazione verso il limite inferiore della scala delle dimensioni di questi corpi minori. Le meteoriti infatti hanno avuto origine nella fascia principale e sono un’importante fonte di informazioni sulla storia remota e l’evoluzione del Sistema Solare. Le camere all-sky di PRISMA non hanno solo una valenza astrofisica: le immagini del cielo raccolte in continuo, notte e giorno, permettono il monitoraggio sistematico della copertura nuvolosa e dell’attività elettrica atmosferica, dati di grande importanza per la validazione dei modelli meteorologici e climatici.

PRISMA vede coinvolti, oltre a personale scientifico professionista come quello dell’INAF, di alcune università e di centri di ricerca come l’OAVdA, anche gruppi di astrofili e studenti delle scuole secondarie, seguendo la filosofia della Citizen Science. Il potenziale del progetto in termini di divulgazione scientifica e coinvolgimento dei mass media è molto grande. La possibilità di osservare la caduta di materiale extraterrestre, comprenderne l’origine, eventualmente anche ritrovare un meteorite suscita certamente l’interesse del pubblico e ha una forte valenza educativa.

La camera PRISMA dell’OAVdA, la prima della rete italiana, è entrata ufficialmente in funzione il 16 marzo 2017. Il contributo dato dall’OAVdA consiste principalmente nell’ospitare la camera, ma nel recente passato ha previsto anche la fornitura di tutti gli strumenti matematici per la triangolazione, calcolo dell’orbita e determinazione della fase di volo buio e del punto di caduta al suolo.