La galassia NGC 3718 nella costellazione dell’Orsa Maggiore ripresa dalle piazzole dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Cortesia Damiano Cesaro per la Fondazione C. Fillietroz-ONLUS per la Fondazione C. Fillietroz-ONLUS

La rubrica “Il cielo del mese” della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS è realizzata con il contributo della Fondazione CRT.

Nel mese di maggio proponiamo al pubblico spettacoli al Planetario e visite guidate notturne in Osservatorio Astronomico, in programma al sabato con prenotazione online obbligatoria. Per informazioni, consultate il nostro sito web.

Ricordiamo che la visibilità degli oggetti celesti varia in base a diversi fattori, come la presenza di ostacoli lungo l’orizzonte, le condizioni atmosferiche e la propria ubicazione geografica. In questa rubrica le posizioni e la visibilità sono indicate per un cielo osservato dal centro Italia.

In ogni caso è consigliabile osservare da un luogo con cielo il più possibile scuro, lontano dalle luci della città, come lo Starlight Stellar Park della Valle d’Aosta, dove si trova il nostro centro di ricerca e cultura scientifica.

E ora vediamo cosa ci riserva il cielo di questo mese.

La Luna

Le fasi della Luna. Primo quarto domenica 4 maggio 2025, Luna piena lunedì 12, Ultimo quarto martedì 20 e Luna nuova martedì 27.

Congiunzioni della Luna con pianeti e stelle brillanti. Il 2 maggio la Luna sarà vicina a Castore e Polluce, le due stelle che simboleggiano i gemelli Dioscuri. La notte successiva il nostro satellite naturale sarà a breve distanza angolare (circa 3°) dal pianeta Marte. Molto interessante è la congiunzione stretta con Regolo, la stella più brillante della costellazione del Leone, che avviene il giorno 5 (vedi immagine qui sotto).

La spettacolare congiunzione tra Luna e Regolo, la stella più brillante della costellazione del Leone, la sera del 5 maggio attorno alle ore 22.30. Immagine generata con il software Stellarium.

Il 9 è il turno di Spica, la stella alfa della Vergine, a essere avvicinata dal nostro satellite naturale, mentre il 13 maggio la Luna raggiungerà Antares, la stella principale dello Scorpione. Questa congiunzione sarà visibile solo in seconda serata, dato che la costellazione dell’aracnide con il pungiglione sorge attorno alle 23.00.

Il giorno 23 il nostro satellite naturale si troverà tra Saturno e Venere, due pianeti che cominciano a farsi vedere nel cielo la mattina presto, a ridosso dell’aurora (vedi immagini qui sotto). Il giorno dopo il nostro satellite sarà a “destra” (a est) di Venere.

La Luna tra Venere e Saturno, una configurazione visibile al mattino del 23 maggio: lo scorcio ritrae il cielo a est attorno alle ore 5.00, durante l’aurora. Immagine generata con il software Stellarium.

I pianeti

Mercurio. Ai primi di maggio sorge verso est attorno alle 5.30, una mezz’ora prima del Sole. A partire dalla seconda decade del mese il piccolo pianeta si avvicina sempre di più alla posizione del Sole e risulta quindi sempre meno visibile. Dal 14 maggio passa dalla costellazione dei Pesci a quella dell’Ariete, fino al giorno 23 quando entra in quella del Toro, in cui rimane fino a fine mese.

Venere. All’inizio di maggio sorge a est al mattino presto, attorno alle 5.00, angolarmente molto vicino a Mercurio e soprattutto a Saturno, da cui dista poco meno di 3,5°. La combinazione tra l’aumento progressivo della separazione angolare di Venere dal Sole (il 31 maggio raggiunge la massima elongazione ovest, a circa 46° da quest’ultimo) e il graduale anticipo del crepuscolo mattutino, fa sì che il pianeta è visibile per tutto il mese, ma solo entro le 5.30, prima che il cielo venga rischiarato dal chiarore dell’alba. Rimane sempre all’interno dei confini della costellazione dei Pesci.

Marte. Il pianeta rosso è visibile a inizio maggio fino alle 2.00 e a fine mese entro l’1.00 di notte. Nei giorni attorno al 5 maggio si avvicinerà all’ammasso aperto M44, all’interno della costellazione zodiacale del Cancro. Consigliamo di puntare Marte con un binocolo: l’effetto scenico del pianeta “immerso” nel nugolo di stelline dell’ammasso è assicurato! Dato che il movimento apparente del pianeta sulla volta celeste non è molto rapido, sarà possibile apprezzare il fenomeno anche nei giorni precedenti e successivi. Nel corso del mese passa nella costellazione del Leone.

Il passaggio del pianeta Marte davanti all’ammasso stellare del Presepe o M44, nella costellazione del Cancro. Immagine generata con il software Stellarium.

Giove. All’inizio del mese è osservabile già dall’imbrunire fino alle 22.30: a fine maggio a malapena lo si può ancora scorgere entro le 20.30, molto basso sull’orizzonte occidentale in un cielo ancora chiaro. È sempre all’interno della costellazione del Toro.

Saturno. A partire dalla metà del mese il pianeta è visibile in una ristretta finestra temporale, a partire dalle ore 4.30 (quando si trova a una decina di gradi sopra l’orizzonte est) fino alle 5.15 circa. Ricordiamo anche che i suoi celebri anelli si vedono dalla Terra ancora praticamente di taglio e sono quindi ancora pressoché invisibili. Si muove all’interno dei Pesci.

Urano. Per tutto il mese è praticamente invisibile, essendo sempre prossimo alla posizione del Sole con cui è in congiunzione il 18 maggio. Si muove molto lentamente all’interno dei confini della costellazione del Toro.

Nettuno. Lo si può cercare con il telescopio alla fine della notte, a partire alle 5.00 circa fino alle 5.30, quando il cielo comincia a schiarire, vicino alla posizione di Venere e Saturno. Come quest’ultimo si trova nella costellazione dei Pesci.

La “cometa di Pasqua” Swan…isce

La cometa C/2025 F2 (Swan) è stata scoperta alla fine di marzo indipendentemente da tre astrofili (V. Bezugly, M. Mattiazzo e R. Matson) sulle immagini del telescopio SWAN a bordo della sonda SOHO della NASA. Per questo è stata nominata “Swan”.

Il 21 aprile scorso si è potuto osservare una certa dissoluzione del falso nucleo cometario e un abbassamento drastico della luminosità dell’intero corpo, segno che si erano già innescati i processi di dissoluzione del corpo cometario. La chioma della cometa, di un bel colore verde dovuto all’emissione del carbonio biatomico, mostrava una composizione più ricca di gas più che di polveri. Lo scenario sembra indicare che la cometa si sta disintegrando, man mano che si avvicina al Sole.

La particolarità di questa cometa era l’estrema eccentricità dell’orbita che al perielio la portava all’interno dell’orbita di Mercurio, mentre all’afelio la Swan raggiungeva la distanza dal Sole di oltre 33.000 Unità Astronomiche (1 U.A. corrisponde alla distanza media Terra-Sole, di 1.496.000.000 km), come dire a quasi 5.000 miliardi di km dal Sole! Dai calcoli risultava che l’orbita della cometa è un’enorme ellisse che periodicamente portava la cometa vicino al Sole: il passaggio precedente a quello attuale è avvenuto oltre 2 milioni di anni fa…

L’ipotesi è che forse la Swan si è già frammentata in uno degli ultimi passaggi e che quello da noi osservato sia uno dei frammenti di ritorno per l’ultimo viaggio.

Gli sciami meteorici di maggio: le Eta Aquaridi, le “figlie” della Cometa di Halley

Secondo le previsioni dell’IMO (International Meteor Organization) il 5 maggio attorno alle 5.00 di ora civile (il tempo segnato dai nostri orologi), si verificherà l’attività massima delle Eta Aquaridi, lo sciame di “stelle cadenti”, o neglio meteore, visibili ogni anno dal 20 aprile al 28 maggio. Il nome deriva dalla zona del cielo da cui appaiono irradiarsi, il radiante, che per questo sciame meteorico si trova nell’Acquario, vicino alla stella indicata con la lettera greca Eta.

Ciò che rende speciali le Eta Aquaridi è la loro origine, sono infatti generate dalle polveri della famosa cometa 1P/Halley, la prima di cui storicamente fu accertata la natura periodica. L’astronomo britannico Edmond Halley (1656-1742) nel 1682 previde infatti il ritorno della cometa per il 1758, cosa che si verificò puntualmente 16 anni dopo la sua morte: grazie a questa brillante scoperta il suo nome venne associato per sempre all’astro chiomato.

Il radiante delle Eta Aquaridi (segnalato da una piccola icona azzurra nell’ovale) alto sopra l’orizzonte sud est una ventina di gradi alle 5.00 (ora civile) del 6 maggio. Immagine generata con il software Stellarium.

Quest’anno la Luna, in una fase di Primo quarto, non disturberà affatto le osservazioni perciò, meteo permettendo, le meteore di questo sciame saranno agevolemente osservabili. Il fenomeno è meglio visibile di norma nelle ultime ore della notte, meglio s prima dell’alba, in quanto con un radiante più alto sull’orizzonte possiamo osservare un numero maggiore di meteore. Dopo la mezzanotte in media sono teoricamente osservabili alcune decine di meteore all’ora.

Ricordiamo che le stime sulla quantità di “stelle cadenti” visibili all’ora, o ZHR (in italiano “tasso orario zenitale”), vengono quantificate assumendo un cielo perfettamente scuro e che il radiante dello sciame meteorico sia situato direttamente sopra la nostra testa (ossia allo zenit). Nella pratica il numero di meteore visibili è inferiore ai numeri delle previsioni teoriche in condizioni ideali, dato che il radiante di solito è basso sull’orizzonte e vi sono altri fattori limitanti (trasparenza del cielo non ottimale, inquinamento luminoso, presenza di ostacoli naturali o artificiali).

Stelle e costellazioni visibili nelle serate di maggio

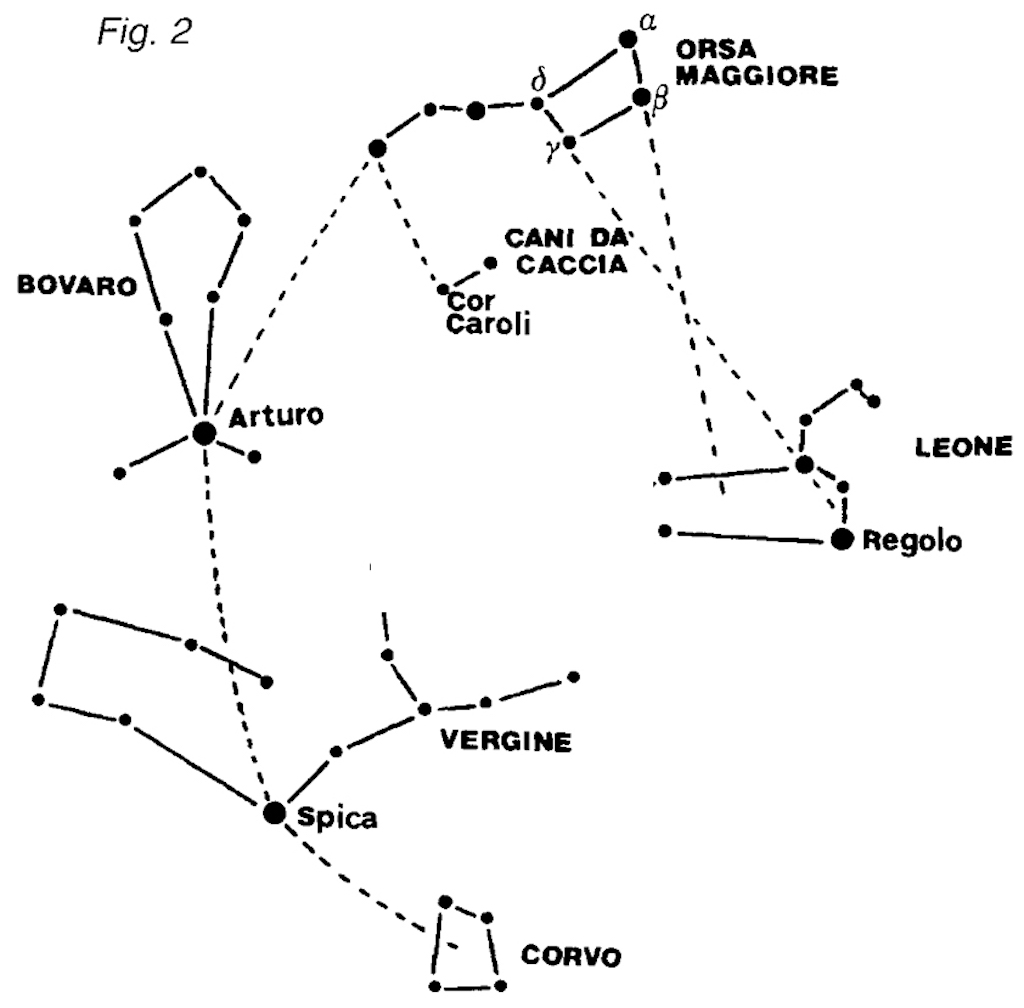

Ecco la procedura per trovare Arturo, Spica e il Corvo utilizzando le tre stelle del timone del Grande carro. Dal Manuale per il riconoscimento delle costellazioni di cui si parla nel testo.

All’inizio della notte astronomica, attorno alle 22.00, possiamo ammirare verso sud l’inconfondibile sagoma del Leone, la costellazione regina (anzi, il “Re”) del cielo primaverile.

Con l’arrivo del buio a est, alta sull’orizzonte, si nota la gigante Arturo che, situata alla base della grande losanga irregolare che caratterizza la costellazione di Bootes o Bovaro, brilla vistosa con la sua luce tinta di giallo-arancione.

Come si vede dalla cartina qui sopra, tratta dal Manuale per il riconoscimento delle costellazioni, è possibile individuare Arturo utilizzando le tre stelle del timone del Grande carro e prolungando in basso la curvatura che sembrano suggerire. Proseguendo è possibile trovare la stella Spica e la costellazione del Corvo, a cui dedichiamo un paragrafo più avanti. Allo stesso modo, si possono usare anche le stelle Merak e Dubhe (rispettivamente l’Alfa e la Beta dell’Orsa Maggiore) per identificare le stelle del Leone.

Grazie ai riferimenti che abbiamo descritto, nelle serate maggioline anche i neofiti potranno quindi riconoscere senza difficoltà l’asterismo del Grande carro, che culmina a nord, e osservare la magnifica Orsa Maggiore… a zampe in su!

Il penultimo mese di primavera è un mese nel quale, grazie all’assenza della Via Lattea (lo strato più denso di materia della nostra galassia) per gran parte della notte, la maggior parte delle interessanti galassie esterne può essere osservata durante le migliori ore di buio. Per questo motivo abbiamo scelto per la nostra Astrocopertina un soggetto immortalato da Damiano Cesaro che si trova nell’Orsa Maggiore: NGC 3718, una galassia a spirale barrata distante circa 52 milioni di anni luce da noi. La sua insolita forma, che la classifica come galassia di tipo peculiare, forse è il risultato dell’interazione gravitazionale con una galassia vicina, la NGC 3729, visibile a destra nella foto, che dista dalla sua compagna circa 150.000 anni luce. Entrambe sono membri dell’ammasso di galassie dell’Orsa Maggiore.

Riprendiamo ora il nostro viaggio tra le costellazioni.

Il Corvo e l’Idra. La costellazione del Corvo si staglia alla fine del filare di stelle che abbiamo delineato. Inconfondibile con le sue quattro stelle di luminosità simile tra loro, la possiamo ammirare per tutto il mese a partire dalle ore 22.00, in basso a destra rispetto a Spica.

Se il cielo da cui osserviamo non è troppo illuminato dalle luci artificiali, un poco più a ovest possiamo tentare di scorgere il sinuoso zig-zag, visibile fino all’orizzonte, delle stelle dell’Idra, con Alphard che risplende non molto alta sull’orizzonte sud ovest; in prima serata è facilmente individuabile a sinistra della brillante stella Procione del Cane Minore. L’Idra è anche, nel mito greco, il mostruoso serpente della città di Lerna, la cui uccisione costituì una delle 12 fatiche di Ercole. In queste serate possiamo ammirare anche la costellazione dedicata al forzuto semidio a mezzo cielo verso est.

Verso le 22.30 la stella Vega, astro principale della costellazione della Lira, è già ben osservabile a nord est. Il suo intenso colore azzurro è da confrontare con quello giallo-arancio di Arturo, ma dal punto di vista della luminosità apparente sono simili: Arturo è solo leggermente più brillante.

A fine serata si cominciano a notare a sud est le deboli stelle della Bilancia, la costellazione zodiacale di cui parleremo il prossimo mese.

La costellazione del mese: la Vergine

Foto della costellazione della Vergine tratta dal sito web 88 Constellations Project di NOIRLab. Credit: Slawik / NOIRLab / NSF / AURA / M. Zaman.

Occupando sulla volta celeste quasi 1.300 gradi quadrati, è la costellazione zodiacale più estesa di tutte. Il Sole, nel suo moto apparente lungo lo Zodiaco, passa dal vicino Leone alla Vergine il 16 settembre (tenendo conto dei confini astronomici delle costellazioni ufficiali, definiti dall’International Astronomical Union nel 1929).

Per gli Assiri la Vergine rappresentava una delle loro principali divinità femminili, Ishtar. Anche la maggior parte delle culture mediterranee antiche nelle sue stelle ha voluto celebrare una figura femminile sacra legata all’agricoltura e alla fertilità, conferendole gli attributi della spiga di grano e della foglia.

Per i Greci l’attribuzione andava a Demetra e alla figlia Persefone, mentre i Latini tributavano le loro invocazioni a Cerere e Proserpina, sua figlia, anch’essa legata ai cicli stagionali. Il patto tra Plutone e Cerere, in seguito al rapimento di Proserpina (e la sua trasformazione nella regina degli inferi) consisteva nel liberarla in superficie solo per sei mesi all’anno, non a caso i più soleggiati e caldi: quelli che vanno dalla primavera all’autunno, i più favorevoli per la lavorazione della terra, la produzione e il raccolto dei frutti del lavoro.

Ecco perché la stella più luminosa della Vergine si chiama Spica, in latino “la spiga”, da cui l’appellativo spicifera, “colei che porta la spiga”, conferito alla costellazione che la ospita. Come già anticipato, per trovarla nel cielo basta prolungare la semicurva descritta dalle stelle del timone del Grande carro fino ad Arturo e proseguire oltre fino a trovare la stella, inconfondibile grazie alla sua luminosità e al suo intenso colore azzurro. A metà maggio alle 23.20 Spica culmina a sud passando in meridiano.

Dal punto di vista astrofisico questa stella è un sistema binario di stelle in orbita reciproca, con un periodo di poco superiore ai quattro giorni. La coppia si trova a una distanza da noi di circa 260 anni luce. In realtà, da osservazioni approfondite sembrano risultare altre tre componenti, il che fa di Spica un sistema quintuplo.

In questa costellazione il riferimento all’agricoltura è presente anche nel nome di un’altra stella, Vindemiatrix (Epsilon Virginis), e qui naturalmente ci si riferisce alla coltivazione della vite. In Ovidio, Plinio, Vitruvio e altri autori latini troviamo per questo astro l’appellativo di Vindemiator o Vindemitor.

Le costellazioni che non tramontano mai: il Drago

La costellazione del Drago come si può osservare a metà maggio attorno alle 22.30 guardando verso l’orizzonte nord. Immagine generata con il software Stellarium.

Tra le due Orse (Maggiore e Minore) si snoda una costellazione molto antica, dalla forma somigliante alla lettera S rovesciata: il Drago celeste (Draco è il suo nome ufficiale).

Ne parliamo questo mese in quanto la sua testa (un quadrilatero formato dalle stelle indicate con le lettere dell’alfabeto greco Beta, Gamma, Nu e Xi) è visibile via via più alta in prima serata proprio a partire da questo mese.

Uno dei due “occhi” del Dragone è Eltanin (o Etamin), la stella Gamma che curiosamente, pur contrassegnata dalla terza lettera dell’alfabeto greco, è la più brillante della costellazione. Si tratta di una gigante arancione a circa 150 anni luce da noi, prospetticamente poco distante dalla sopracitata Vega.

La stella Alfa è Thuban, e l’attribuzione della prima lettera greca si spiega probabilmente con il fatto che era la stella polare nell’anno 3.000 a.C. epoca agli albori dell’astronomia in oriente. Lo sarà ancora nell’anno 23.000 d.C.

A cura di Paolo Recaldini e Andrea Bernagozzi.