La rubrica “Il cielo del mese” della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS è realizzata con il contributo della Fondazione CRT.

Nel mese di novembre proponiamo spettacoli al Planetario, in programma al sabato pomeriggio, e visite guidate notturne in Osservatorio Astronomico, in programma al venerdì e sabato sera, con prenotazione online obbligatoria.

Inoltre fino al 28 novembre presentiamo al Planetario di Lignan ogni venerdì alle ore 18.00 lo spettacolo Esopianeti! 30 anni di scoperte, per festeggiare insieme il trentesimo anniversario dell’epocale scoperta di 51 Pegasi b, il primo pianeta extrasolare individuato in orbita attorno a una stella di sequenza principale.

Non perdete poi l’evento speciale dedicato ai buchi neri, il tradizionale Black Hole Friday, in programma la sera di venerdì 28 novembre!

Per informazioni e prenotazioni, consultate il nostro sito web.

Avvertenza

Ricordiamo che la visibilità degli oggetti celesti varia in base a diversi fattori, come la presenza di ostacoli lungo l’orizzonte, le condizioni atmosferiche e la propria ubicazione geografica. In questa rubrica le posizioni e la visibilità sono indicate per un cielo osservato dal centro Italia.

In ogni caso è consigliabile osservare da un luogo con cielo il più possibile scuro, lontano dalle luci della città, come lo Starlight Stellar Park della Valle d’Aosta, dove si trova il nostro centro di ricerca e cultura scientifica.

La Luna

Le fasi della Luna. Luna piena (anzi, Superluna o Super Luna) mercoledì 5 novembre 2025, ultimo quarto mercoledì 12, Luna nuova giovedì 20, primo quarto venerdì 28.

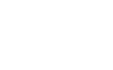

La Superluna. La distanza tra il nostro satellite e la Terra varia ogni mese, a causa della forma ellittica e dell’eccentricità dell’orbita lunare, e risulta compresa suppergiù tra 356.355 km (distanza al perigeo) e 406.725 km (distanza all’apogeo), con una distanza media di 384.400 km. Quando la Luna piena si verifica nei pressi del perigeo, cioè il punto sulla sua orbita più vicino alla Terra, si parla di “Superluna”. Non si tratta di un’espressione scientifica, bensì di natura mediatica. Per questo motivo non c’è accordo unanime su quanto la Luna piena debba essere prossima al perigeo.

Secondo i calcoli dell’astronomo statunitense Fred Espenak, la Superluna del 5 novembre avverrà con il nostro satellite a circa 356.980 km dalla Terra, quindi davvero vicina alla minima distanza corrispondente al perigeo! Non è la prima Superluna dell’anno, né sarà l’ultima. Abbiamo avuto la Superluna anche a ottobre, con la Luna piena del 7 ottobre a 361.458 km, inoltre l’avremo a dicembre, quando nella notte tra il 4 e il 5 dicembre si troverà a 357.219 km. Quella di questo mese, però, è la Superluna record per il 2025.

Attenzione! Il disco della Superluna, visto dalla Terra, è di dimensioni maggiori rispetto alla dimensione media apparente di circa il 10%. Per quanto la percentuale sia significativa, il suo diametro angolare passa da 30 minuti d’arco (mezzo grado) a 33 minuti d’arco (poco più di mezzo grado): si tratta di qualcosa che difficilmente possiamo apprezzare a occhio nudo, senza utilizzare strumenti appropriati. Sarà comunque molto bella da ammirare, sperando nel meteo favorevole.

Da parte nostra, dedicheremo l’osservazione proprio all’astronomo Fred Espenak, mancato il 1° giugno 2025 a 73 anni a causa di una grave malattia ai polmoni.

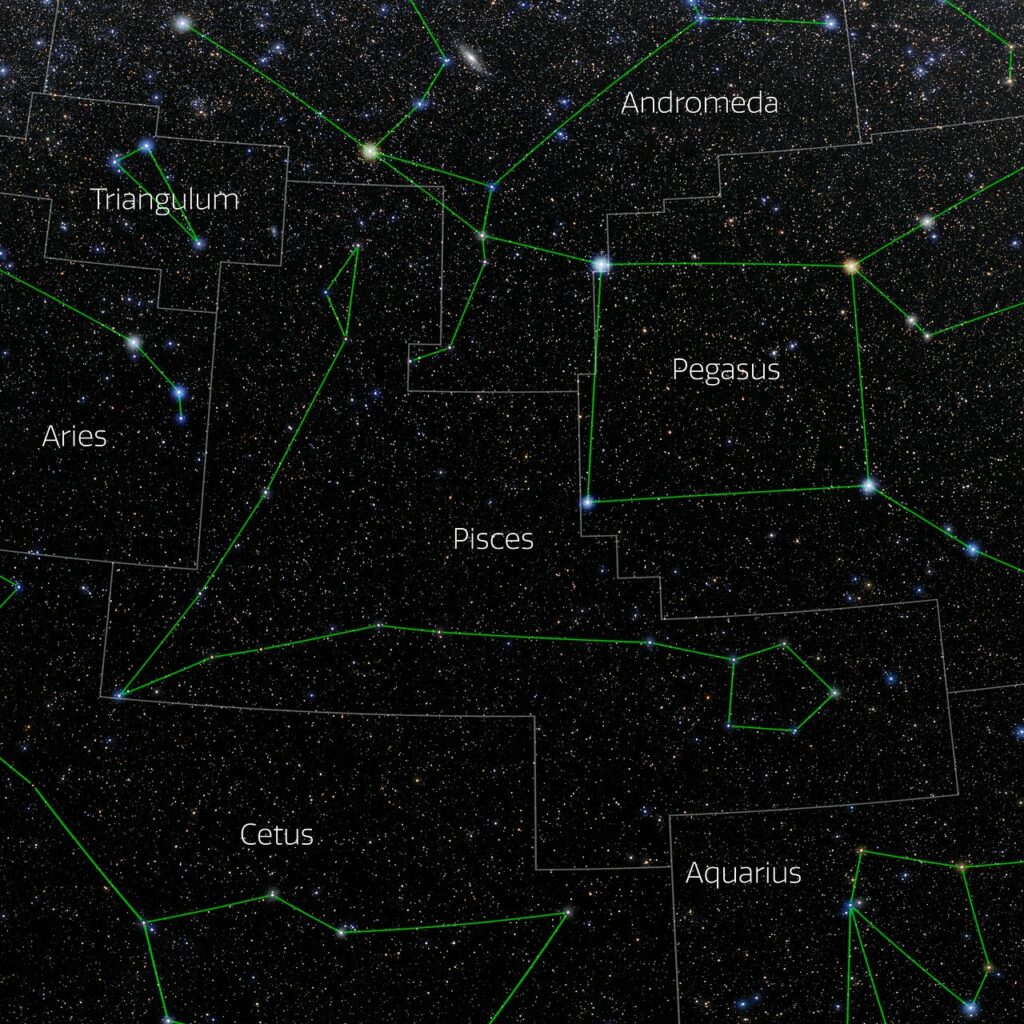

Congiunzioni della Luna con pianeti e stelle brillanti. Nella serata del 2 novembre potremo ammirare la Luna crescente angolarmente vicina al pianeta Saturno. Seguendo l’orbita della Luna intorno alla Terra, la coppia si ritroverà anche a fine mese, il 29 novembre. In entrambe le occasioni la Luna si troverà nella costellazione dei Pesci, mentre Saturno in quella dell’Acquario.

Nella serata del 6 novembre, il nostro satellite naturale, reduce dalla Superluna del giorno prima, si troverà dalle parti delle Pleiadi, il celebre ammasso aperto nella costellazione del Toro.

Nella notte tra il 9 e il 10 novembre, la Luna, nella sua orbita attorno alla Terra, si avvicinerà progressivamente al terzetto composto da Castore e Polluce, le due stelle principali della costellazione dei Gemelli, e dal pianeta Giove, più vicino all’orizzonte. Rispetto allo scorso ottobre, non vedremo un “archetto” perfetto perché la configurazione capiterà in mattinata, con il Sole già ben sopra l’orizzonte.

Tra il 12 e il 13 novembre, invece, la Luna calante sorge prospetticamente accanto a Regolo, la stella principale della costellazione del Leone. La suggestiva accoppiata darà bella mostra di sé nella seconda parte della notte, fino all’alba.

La cometa C/2025 A6 (Lemmon)

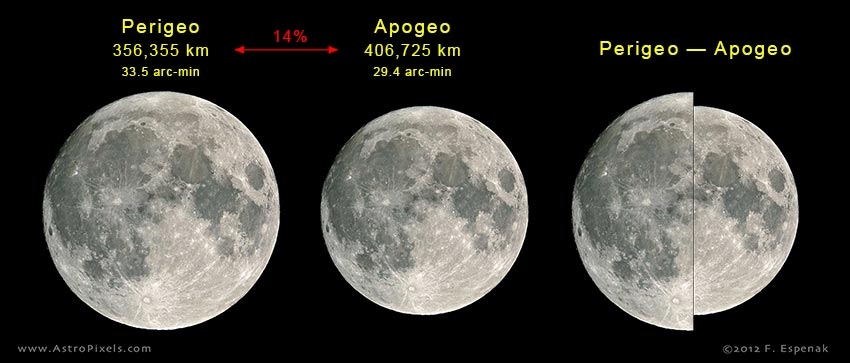

Questo oggetto è stato individuato dallo strumento della Mount Lemmon Survey, in Arizona, negli Stati Uniti, il 3 gennaio scorso. Nel suo moto orbitale verso il Sole, la cometa è stata il soggetto preferito di tantissime riprese fotografiche, come la meravigliosa Astrocopertina del mese, opera di Alessandro Cipolat Bares, che l’ha ritratta dalle piazzole di osservazione del nostro Osservatorio Astronomico a fine ottobre. La spettacolare ripresa, che ha catturato la cometa puntando gli strumenti a ovest in prima serata, mette in evidenza la chioma dalle sfumature verdastre, dovute alla presenza di molecole di carbonio, e la complessa struttura intrecciata e cangiante della coda di ioni, dominata da un colore bluastro.

La cometa è passata alla minima distanza dalla Terra, 90 milioni di km, il 21 ottobre, raggiungendo nei giorni successivi la massima brillantezza apprezzabile dal nostro punto di vista planetario, con una magnitudine apparente di punta attorno a +4,0. Così è risultata potenzialmente visibile a occhio nudo dopo il tramonto, bassa sull’orizzonte, in cieli abbastanza bui e a patto di non avere ingombri osservando verso occidente. Trattandosi però di una magnitudine diffusa su un oggetto esteso e non concentrata in un punto come una stella, era davvero difficile cogliere quel tenue batuffolo di luce diafana senza l’ausilio di uno strumento, anche solo un piccolo binocolo.

Salutata la Terra, la cometa C/2025 A6 (Lemmon) continua il suo percorso verso il Sole, arrivando al perielio l’8 novembre, a poco meno di 80 milioni di km dalla nostra stella. La potremo seguire, sempre più debole, mentre si sposta nella costellazione dell’Ofiuco, guardando a nord ovest subito dopo il tramonto, finché dal 21 novembre gli osservatori dell’emisfero terrestre boreale non saranno più in condizione di osservarla.

Con il perielio compreso tra le orbite di Mercurio e Venere, il nucleo cometario dovrebbe sopravvivere al potente irraggiamento per poi dirigersi verso i confini del Sistema solare. La cometa non è periodica, ma si stima che possa tornare dalle nostre parti tra circa 1.150 anni. Se tutto va bene, non sarà un addio definitivo, ma un lungo arrivederci.

I pianeti

Mercurio. Nella sua apparizione serale, il pianeta più vicino al Sole raggiungerà l’altezza massima sull’orizzonte al tramonto del 2 novembre. Tuttavia sarà molto difficile da osservare, elevandosi di appena 7° sopra l’orizzonte, facendo riferimento a Roma. Inizialmente nella costellazione dello Scorpione, il 18 ottobre passa in quella della Bilancia. Si dirige verso la congiunzione inferiore del 20 novembre, quando passerà tra la Terra e il Sole; il 23 si troverà al perielio, a circa 46 milioni di km dalla nostra stella.

Venere. Visibile al mattino prima dell’alba, la sua altezza rispetto all’orizzonte orientale diminuisce con continuità, posticipando ogni giorno di diversi minuti la sua levata. Se il 1° novembre sorge verso le 5.20, non lontano dalla stella Spica, a metà mese bisogna attendere le 6.00 circa, mentre a fine mese fa capolino nella luce dell’aurora alle 6.30. Contrariamente a Mercurio, dal punto di vista terrestre si sta spostando alle spalle del Sole, finché non potremo più scorgerlo, in attesa che torni visibile alla sera il prossimo anno. Dalla costellazione della Vergine il pianeta passa il giorno 13 in quella della Bilancia.

Marte. Prospetticamente dalla Terra giace più o meno nella medesima direzione del pianeta Mercurio, ma nello spazio si sta muovendo dalla parte opposta del Sole. Per questa ragione, potenzialmente potremmo coglierlo al tramonto molto basso sull’orizzonte occidentale, ma di fatto è inosservabile. Complice la combinazione del moto orbitale di Marte con quello della Terra, il 30 novembre si troverà a oltre 360 milioni di km dalla Terra, la massima separazione possibile tra i due pianeti (apogeo marziano). Dal nostro punto di vista lo vediamo prima nella costellazione della Bilancia, che abbandona il 4 novembre a favore di quella dello Scorpione, per poi entrare in quella dell’Ofiuco il 16.

Giove. Si trova all’interno della costellazione dei Gemelli, in cui rimane per tutto il mese, vicino alle sue stelle più brillanti, Castore e Polluce. L’11 novembre Giove interrompe il movimento verso est attraverso le costellazioni e comincerà il suo moto retrogrado verso ovest. In realtà Giove continua a muoversi come sempre lungo la sua orbita! L’apparente inversione di marcia è causata dal moto orbitale della Terra. Mentre ci muoviamo attorno al Sole, vediamo le posizioni apparenti dei pianeti più lontani del Sole rispetto al nostro spostarsi da una parte all’altra del cielo, perché cambia la nostra prospettiva. Se a inizio mese sorge attorno alle 22.00, alla fine del mese lo possiamo notare già verso le 20.00, tenendoci compagnia fino all’alba.

Saturno. Appena cala il buio compare già abbastanza alto sull’orizzonte, anticipando sempre di più il tramonto: a inizio mese scompare poco prima delle 3.00, mentre alla fine del mese ci saluta già verso mezzanotte. Al telescopio gli anelli appaiono molto sottili, dato che sono ancora poco inclinati rispetto alla nostra linea di vista, una situazione che nel tempo migliorerà. Passa tutto novembre nella costellazione dell’Acquario, proprio al confine con quella dei Pesci. Se in questo mese Giove comincia il moto retrogrado, in una sorta di staffetta celeste Saturno lo concluderà il 28 novembre, tornando al più consueto moto verso est.

Urano. Il gigante ghiacciato passerà tutto il mese vicino alle Pleiadi, il celebre ammasso stellare aperto nella costellazione del Toro. Sarà osservabile, anche con un piccolo strumento, per quasi tutta la notte, dal tramonto fino a poco prima dell’alba. Il 21 novembre si troverà all’opposizione.

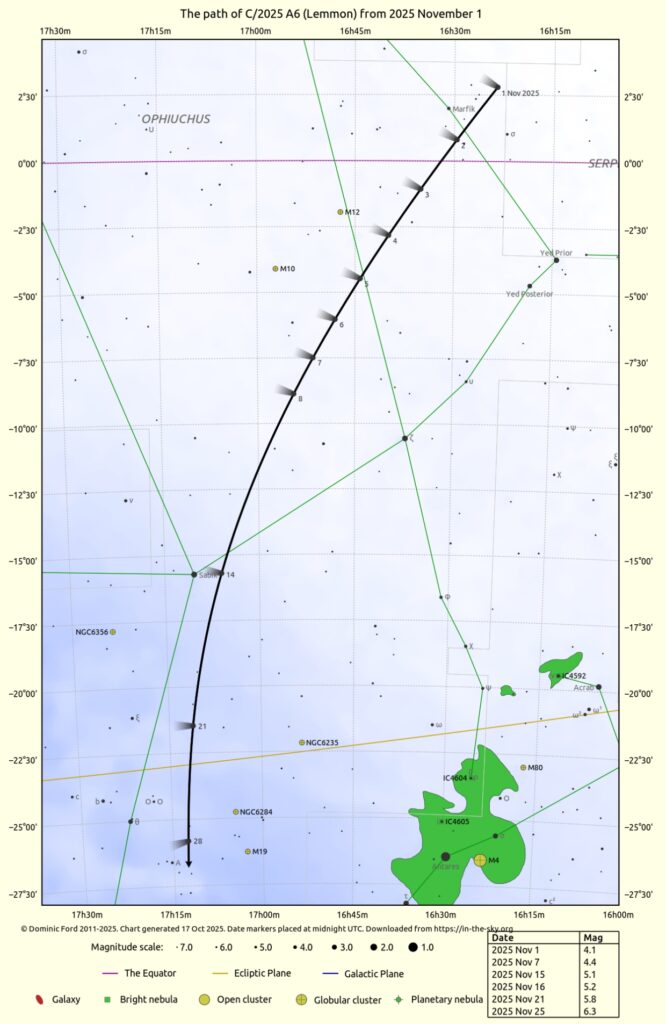

Nettuno. L’ultimo pianeta è assai lento nel suo moto apparente sulla volta celeste, permanendo per tutto il mese nella costellazione dei Pesci, proprio nella zona che confina con quella dell’Acquario dove c’è Saturno, in un curioso contraltare tra pianeti giganti del Sistema solare esterno. Mentre Saturno è visibile a occhio nudo, però, per apprezzare Nettuno serve necessariamente un telescopio. Possiamo provare l’osservazione nella prima parte della notte, con le stesse indicazioni orarie del pianeta con gli anelli. Curiosità: appena a nord di Nettuno si trova il “punto gamma”, o “primo punto d’Ariete”, un riferimento immateriale che indica la posizione che il Sole occupa in cielo all’equinozio della primavera boreale, quando nel suo moto apparente lungo l’eclittica attraversa l’equatore celeste. Viene anche detto “punto d’Ariete” perché in passato, duemila anni fa, si trovava all’interno di quella costellazione zodiacale; lo spostamento nella costellazione dei Pesci, dove si trova oggi, è dovuto al moto di precessione dell’asse di rotazione della Terra.

Gli sciami meteorici di novembre

Le Tauridi. Con questo nome si indicano due distinti sciami di meteore (nome tecnico delle stelle cadenti): le Tauridi Sud, attive da fine settembre a inizio dicembre, e le Tauridi Nord, attive da metà ottobre a inizio dicembre. Le meteore sembrano irradiarsi dalla parte meridionale della costellazione del Toro, dalla quale entrambi gli sciami prendono il nome. Dato che questa sarà alta sull’orizzonte meridionale ben dopo mezzanotte, per una buon osservazione delle Tauridi è opportuno attendere la seconda parte della notte.

Secondo studi recenti, le Tauridi Sud sarebbero associate alle polveri lasciate in prossimità dell’orbita terrestre dalla cometa 2P/Encke, mentre le Tauridi Nord sarebbero prodotte dall’asteroide 2004 TG10. L’asteroide e la cometa potrebbero essere i frammenti di una cometa ancora più grande, che si sarebbe disgregata almeno 10.000 anni fa nel corso dei suoi passaggi nel Sistema solare: ciò spiegherebbe la somiglianza di certi parametri orbitali tra i due oggetti (a cominciare dal periodo, per entrambi attorno a 3 anni e 4 mesi circa) e le caratteristiche delle polveri dei due sciami.

A loro volta le Tauridi Sud sono divise in due gruppi diversi, ciascuno con il suo momento di picco, rispettivamente per quest’anno nelle notti tra il 13 e il 14 ottobre e tra il 4 e 5 novembre, secondo il calendario dell’International Meteor Organization (IMO).

Il picco di inizio novembre è quello più atteso, perché mediamente ricco di particelle più grandi (comunque dell’ordine di una briciola di pane o di un chicco di riso), in grado di produrre bolidi spettacolari, cioè meteore dalla luce molto intensa. Tuttavia la Luna quasi piena, anzi quasi… Superluna, trovandosi nella costellazione dell’Ariete proprio accanto al Toro, non ne faciliterà la visione.

Risulta leggermente favorita l’osservazione delle Tauridi Nord, il cui picco è previsto nella notte tra l’11 e il 12 novembre, quando la Luna calante è nella fase di ultimo quarto.

Le Leonidi. Si tratta dello sciame più famoso dell’autunno. Le meteore sono associate alle polveri della cometa 55P/Tempel-Tuttle, che ha un periodo di circa 33 anni (l’ultimo passaggio è avvenuto nel 1998, il prossimo perielio è atteso per il 2031). Sono così denominate perché sembrano provenire da un punto detto radiante nella costellazione del Leone.

Sempre secondo l’IMO, quest’anno il picco avverrà nella notte tra il 16 e il 17 novembre. Attorno alle ore 4.00-5.00 del mattino potrebbero esserci tra 10 a 100 meteore all’ora. Il tasso orario reale dipende da quale parte della nube di frammenti sarà intercettata dal nostro pianeta. Analisi recenti suggeriscono che quest’anno la Terra attraverserà una zona poco densa e purtroppo sembra che questo andamento sarà confermato fino alla fine del XXI secolo. Fortunatamente la sottile falce di Luna calante, nella costellazione della Vergine a oriente di quella del Leone, non dovrebbe dare più di tanto fastidio, permettendo di cogliere anche le scie meno brillanti.

Stelle e costellazioni visibili nelle serate di novembre

Avventuriamoci ora nello spazio interstellare, dove le distanze sono così elevate da misurarsi in anni luce: ricordiamo che un anno luce corrisponde a circa 9.460 miliardi di km, cioè oltre 63.000 volte la distanza media tra la Terra e il Sole!

Inoltre, quando scriveremo di una stella, indicheremo il nome riconosciuto all’International Astronomical Union (IAU), l’unico ente cui è assegnato ufficialmente il compito di gestire la nomenclatura dei corpi celesti, mettendo tra parentesi: la classificazione di Bayer, ovvero la lettera greca con il genitivo del nome in latino della costellazione, quando esiste; una sintesi delle caratteristiche astrofisiche; la distanza indicativa in anni luce.

La costellazione principale del cielo d’autunno è il cavallo alato Pegaso. Andando con lo sguardo da occidente verso oriente, incontriamo per prima la stella Enif (Epsilon Pegasi, supergigante rossa, 700 anni luce), che simboleggia il naso del destriero celeste. Il nome infatti deriva dal termine che in arabo medievale significa “la narice”. Appena a ovest dell’astro, con un buon binocolo o un piccolo telescopio possiamo osservare l’ammasso globulare M15, composto da 300.000 stelle comprese in uno sferoide di circa 170 anni luce di diametro. Scoperto dall’astronomo italiano Giovanni Domenico Maraldi nel 1746 e inserito nel catalogo dell’astronomo francese Charles Messier nel 1764, si trova a 34.000 anni luce dal Sole. Dal punto di vista astrofisico è una forte sorgente di raggi X, forse prodotti da un buco nero generato da una massiccia stella dell’ammasso giunta allo stadio finale della sua evoluzione. Ne parleremo al Black Hole Friday, l’evento speciale dedicato ai buchi neri in programma la sera di venerdì 28 novembre.

Risalendo lungo il collo del cavallo, incontriamo una stellina appena visibile a occhio nudo, nelle notti senza Luna e un cielo buio come quello dello Starlight Stellar Park a Saint-Barthélemy. I nostri avi non le hanno dato un nome, perché non attirava la loro attenzione; invece da trent’anni a questa parte è divenuta una delle stelle più popolari dell’astronomia. Stiamo parlando di 51 Pegasi (nana gialla evoluta, 50 anni luce), attorno alla quale venne annunciata, nell’autunno del 1995, la scoperta del primo esopianeta attorno a una stella di sequenza principale. Noto con il nome tecnico di 51 Pegasi b, sarebbe poi stato battezzato Dimidium, perché si stima sia un gigante gassoso con la massa pari alla metà di quella di Giove nel Sistema solare, mentre la stella ha ricevuto il nome ufficiale Helvetios, perché la scoperta fu compiuta dagli astronomi elvetici Michel Mayor e Didier Queloz. In occasione di questo anniversario, tutti i venerdì di novembre proponiamo al Planetario di Lignan lo spettacolo Esopianeti! 30 anni di scoperte, in cui ripercorriamo alcune tappe dell’emozionante percorso scientifico che ci ha portato oggi a conoscere più di 6.000 esopianeti.

Il corpo di Pegaso è rappresentato dal quadrilatero che ha per vertici quattro stelle brillanti: in senso orario partendo dall’angolo a nord est (in alto a destra) vediamo Scheat (Beta Pegasi, gigante rossa, 196 anni luce), Markab (Alpha Pegasi, subgigante bianco-azzurra o azzurra, 133 anni luce), Algenib (Gamma Pegasi, subgigante azzurra con una stella compagna più debole, la coppia dista 470 anni luce) e infine Alpheratz (Alpha Andromedae, subgigante azzurra con una stella compagna nana bianco-azzurra, la coppia dista 97 anni luce).

Benché Markab compaia come la stella Alpha Pegasi nella classificazione di Bayer, in realtà la stella più brillante di Pegaso è Enif. Invece Alpheratz, pur essendo un vertice dell’asterismo (cioè un disegno fatto con le stelle che di per sé non è una costellazione riconosciuta dall’IAU) del Quadrato di Pegaso, è una stella formalmente della costellazione di Andromeda, la giovane principessa figlia di Cassiopea e Cefeo. La costellazione ospita l’oggetto più lontano percepibile a occhio nudo: la galassia di Andromeda, nota anche come M31, lontana ben 2,5 milioni di anni luce. Per notarla senza strumenti, va da sé che serve una notte serena, senza luna, un cielo buio come lo Starlight Stellar Park di Saint-Barthélemy e… una buona vista! Al telescopio mostra il suo nucleo, che appare come un batuffolo luminoso, ma in realtà è composto da miliardi di stelle visualmente non distinguibili una dall’altra per via della grande distanza.

Il destino della galassia di Andromeda e della Via Lattea, la nostra galassia, potrebbe essere quello di inghiottirsi a vicenda, in virtù della reciproca attrazione gravitazionale. Se questo immenso incontro cosmico accadrà (stime recenti suggeriscono che c’è una probabilità del 50%, come testa o croce con la moneta), si realizzerà tra circa 4 miliardi di anni, forse anche di più. Se volete un’anticipazione, potete partecipare allo spettacolo Sulle ali di Pegaso al Planetario di Lignan, ogni sabato alle ore 18.00, dove tra le altre cose proiettiamo a tutta cupola una simulazione al computer della possibile collisione tra le due galassie, basata su reali dati scientifici.

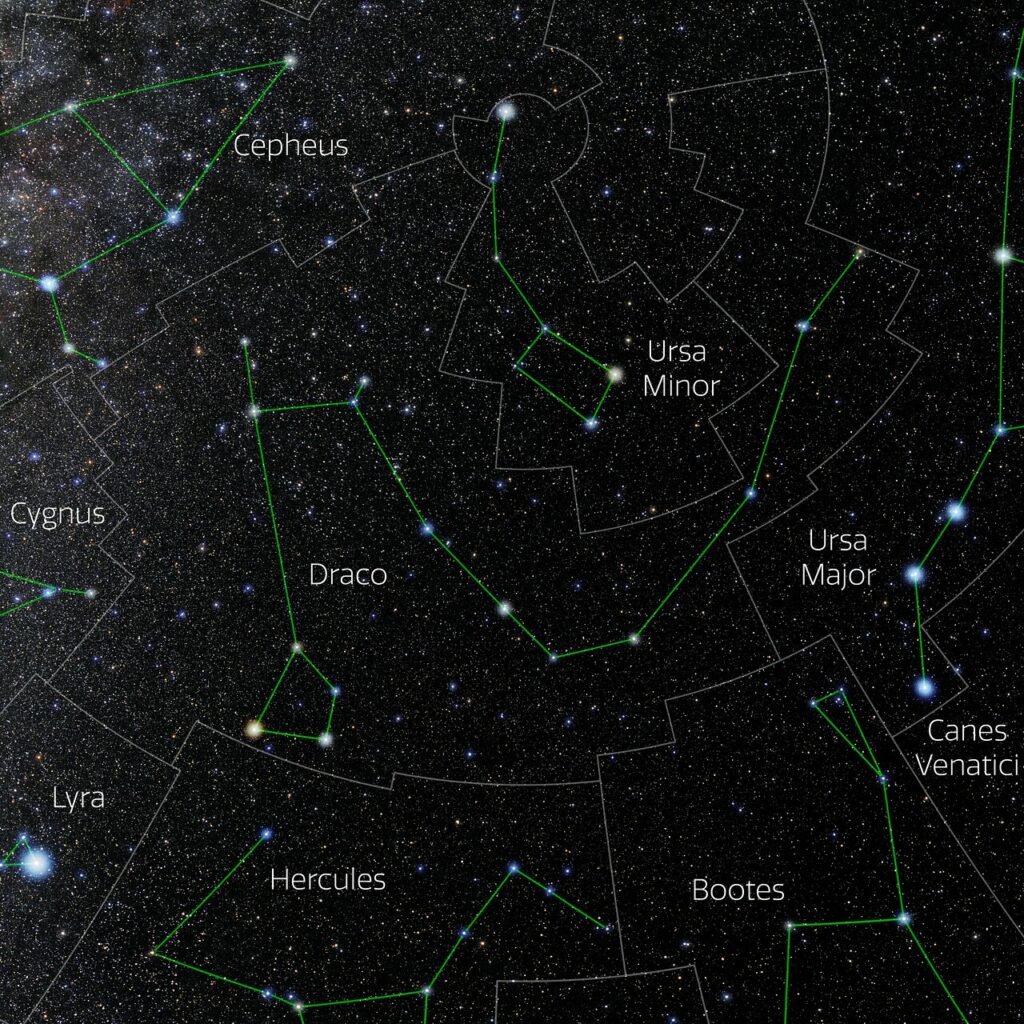

Continuando a spostarci con lo sguardo in senso antiorario, lungo il biancore della Via Lattea incontriamo lo zig-zag della costellazione di Cassiopea e subito sotto, verso l’orizzonte, il diapason rovesciato della costellazione di Perseo. Alla loro sinistra, troviamo il regale consorte di Cassiopea, ovvero Cefeo, forma di casetta con il tetto… che punta all’ingiù. Raggiungiamo così la regione settentrionale del cielo. Lì anche i neofiti potranno possono riconoscere senza difficoltà l’asterismo del Grande carro, formato dalle sette stelle più brillanti della più ampia costellazione dell’Orsa Maggiore. A fine serata sale sopra l’orizzonte in direzione nord est, nel moto apparente di rotazione del cielo attorno alla stella Polare, nella costellazione dell’Orsa Minore.

La costellazione zodiacale del mese: i Pesci

In questo mese la costellazione dei Pesci è visibile verso le ore 21.30 in direzione dell’orizzonte sud. L’asterismo del Quadrato di Pegaso è un buon riferimento per individuare i due pesciolini: quello occidentale, a forma di pentagono irregolare, si trova proprio sotto al Quadrato, mentre il pesce orientale, più debole e dall’aspetto allungato, è individuabile a est di questo asterismo.

Nella rappresentazione tradizionale i due pesci sono collegati tra loro da due lunghi nastri ondeggianti, sempre simboleggiati da alcune stelle, tra loro annodati per un estremo. Possiamo sfruttare questa caratteristica per una proficua identificazione dei due componenti di questa costellazione. La stella Alresha (Alpha Piscium, composta da due stelle bianco-azzurre di cui non si sa con esattezza se siano nane o giganti, 150 anni luce) è il punto dove i due nastri di stelle sono legati tra loro, formando una cuspide; infatti il nome deriverebbe dal termine arabo medievale per indicare “il nodo”. Sembra che debba proprio alla sua peculiare posizione il fatto di essere indicata, nella classificazione di Bayer, con la lettera Alpha, pur non essendo la stella più brillante della costellazione.

La costellazione dei Pesci è costituita da stelle relativamente deboli, quindi in presenza di un inquinamento luminoso medio sono appena visibili, mentre in un centro cittadino scompaiono del tutto. Anche senza disturbo, non è immediato individuare i due pesci: lo capiamo leggendo che Arato, poeta greco del IV sec. a.C., quindi ben prima dell’introduzione dell’illuminazione artificiale, nella sua opera più famosa, i Fenomeni, ci dichiara che “sempre risalta uno più che non l’altro” (traduzione di Gabriele Vanin e Bruna Cusinato tratta dall’imprescindibile volume Catasterismi. L’origine, la storia, il mito delle costellazioni, pubblicato da Edizioni Rheticus-DBS Zanetti).

Le costellazioni che non tramontano mai: il Drago

Le costellazioni circumpolari boreali sono quelle che, dal nostro punto di vista, si trovano abbastanza vicino al polo nord del cielo – la proiezione verso l’alto del polo nord geografico – da essere visibili durante tutta la notte senza mai tramontare e in ogni periodo dell’anno, a patto ovviamente di avere l’orizzonte settentrionale sgombro di ostacoli.

Tra l’Orsa Minore, che ospita il polo nord celeste, e l’Orsa Maggiore si snoda una costellazione molto antica, dalla forma che assomiglia alla lettera esse rovesciata. Si tratta del Drago dalla lunga e sinuosa coda, chiamato anche Dragone, perché il suo nome ufficiale in latino, Draco, coniuga il genitivo in Draconis.

In prima serata, se guardiamo a nord ovest dell’Orsa Minore, fino alle 22.30-23.00 è possibile osservare ancora l’asterismo della testa del Drago, formato da un quadrilatero irregolare di stelle. La stella che risalta di più è Eltanin (Gamma Draconis, gigante arancione evoluta, 150 anni luce). Curiosamente, pur contrassegnata dalla terza lettera dell’alfabeto greco, è la più brillante della costellazione.

La stella Alfa è Thuban (Alpha Draconis, stella doppia composta da una gigante bianco-azzurra e una nana bianco-azzurra, 300 anni luce), che pure è assai più debole di Eltanin. Attorno al 3000 a.C., l’asse di rotazione della Terra puntava con buonissima approssimazione verso Thuban, che quindi costituiva una meravigliosa stella polare per i nostri antenati di cinquemila anni fa e dintorni. Si tratta dell’epoca in cui è stata inventata la scrittura, cioè quando è cominciata la storia documentata dell’umanità. L’attribuzione della prima lettera dell’alfabeto greco si spiega probabilmente con questo suo importante valore culturale. Successivamente, a causa del moto di precessione dell’asse di rotazione terrestre, altre stelle hanno assunto il ruolo di stella polare e altre lo assumeranno in futuro, come mostriamo durante gli spettacoli del sabato pomeriggio al Planetario di Lignan.

La costellazione accoglie tuttora il polo nord dell’eclittica, ovvero la proiezione verso l’alto della retta ortogonale al piano dell’orbita della Terra attorno al Sole, rispetto al quale l’asse di rotazione della Terra è inclinato di circa 23° 26’. Resta avvolto dalla prima spira del corpo del rettile celeste, non lontano dal quadrilatero della testa. Si vede che i poli si addicono al Drago!

Nus, 31 ottobre 2025

A cura di Andrea Bernagozzi