*Astronomia da fantascienza, a cura di Camilla Pianta*

Avanti nel tempo: alla ricerca del bosone di Higgs 💥

E se l’indagine sulla struttura della materia cambiasse la nostra visione del mondo?

COUNTDOWN VERSO APRILE 2026, IL CENTENARIO DELLA FANTASCIENZA: -7

“L’equazione di Einstein afferma semplicemente che la materia e l’energia sono intercambiabili. Se si fanno collidere particelle a una velocità sufficientemente alta, l’energia cinetica della collisione può essere convertita in particelle instabili.

L’LHC era stato attivato nel 2006, e durante i suoi primi anni di lavoro aveva fatto collidere protoni contro protoni, producendo energie fino a un massimo di quattordicimila miliardi di elettron-volt.

Ma adesso era tempo di passare alla Fase Due, e Lloyd Simcoe e Theo Procopides avevano guidato la squadra che aveva progettato il primo esperimento. Nella Fase Due, invece di far collidere i protoni fra loro, i nuclei del piombo – ciascuno dei quali era duecentodiciassette volte più pesante di un protone – sarebbero stati fatti collidere l’uno contro l’altro. Le collisioni risultanti avrebbero prodotto mille e centocinquanta miliardi di miliardi di elettron-volt, paragonabili al livello di energia dell’Universo appena un miliardesimo di secondo dopo il Big Bang. A quel livello di energia, Lloyd e Theo avrebbero dovuto produrre il bosone di Higgs, una particella che i fisici inseguivano da mezzo secolo.

Al contrario, produssero morte e distruzione su scala impressionante.“

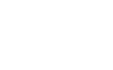

Nel romanzo Avanti nel tempo, pubblicato originariamente nel 1999, lo scrittore canadese Robert J. Sawyer immagina un esperimento condotto al CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) che, spingendo la fisica delle particelle a limiti estremi, è causa di un evento imprevisto e sconvolgente: l’intera umanità perde conoscenza per circa due minuti, vivendo simultaneamente una visione del proprio futuro ventun anni dopo. Ciò spiega il titolo originale del romanzo, FlashForward, ovvero “avanti veloce” come quando si scorre un video, che sarà utilizzato nelle ristampe italiane dell’opera. Durante questo misterioso fenomeno, tradotto in italiano come “Cronolampo”, molte persone in tutto il mondo perdono purtroppo la vita, per esempio in incidenti con i trasporti. Chi sopravvive piange i propri cari e tenta di capire le cause del fenomeno, chiedendosi se il futuro che ha intravisto può essere cambiato o se si tratta di un destino immutabile.

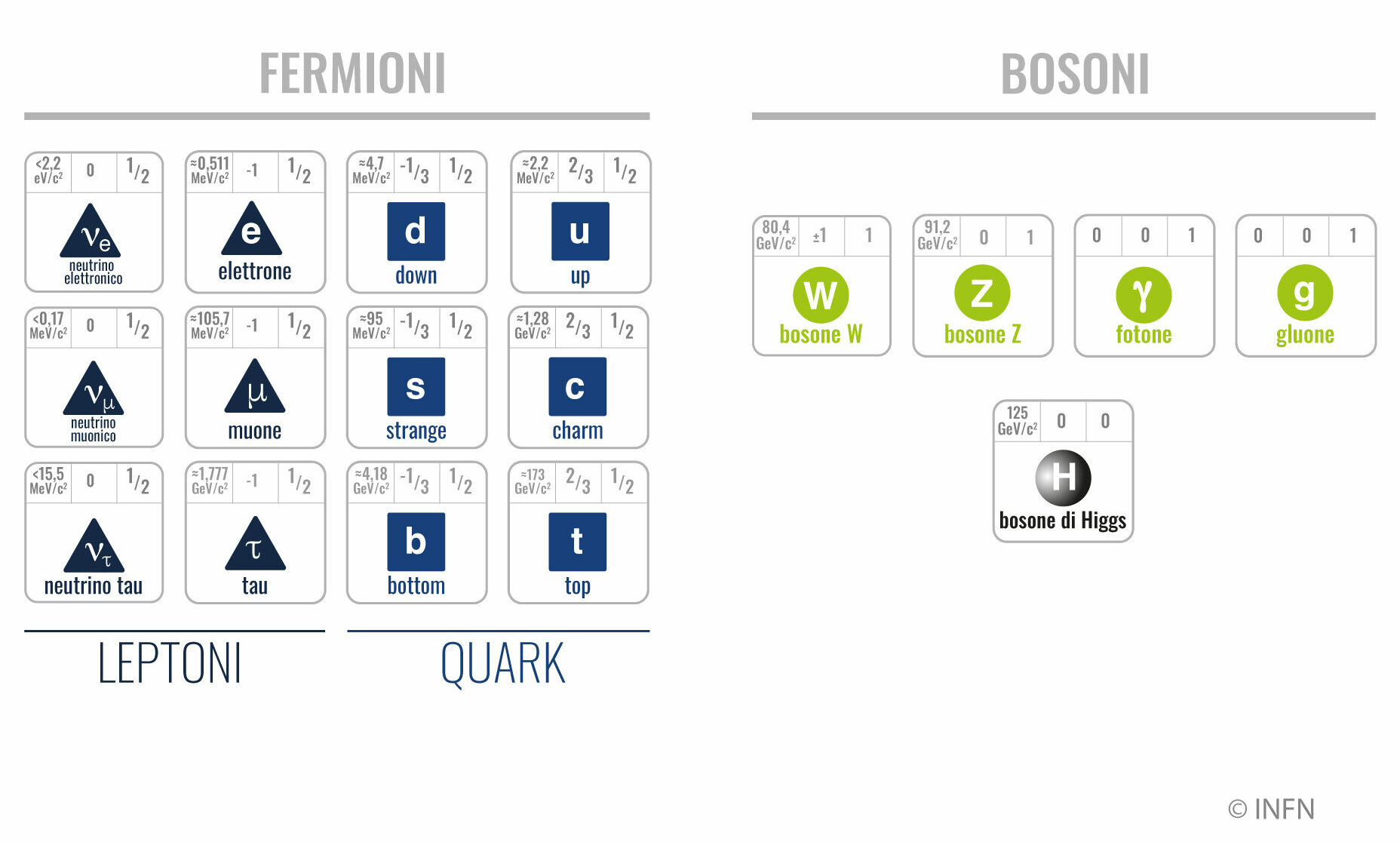

Lo spunto narrativo si ispira a un contesto scientifico reale: l’attivazione dell’LHC (Large Hadron Collider), il più grande acceleratore di particelle mai costruito, una macchina in grado di riprodurre condizioni energetiche simili a quelle che esistevano appena dopo il Big Bang. Due dei protagonisti della storia, i fisici Lloyd Simcoe e Theo Procopides, hanno dato avvio alla Fase Due dell’esperimento, basata su collisioni non più tra protoni, ma tra nuclei di piombo, così potenti da ricreare le particelle dell’universo primordiale. Il loro obiettivo è intercettare una particella sfuggente e misteriosa, inseguita dai fisici per decenni: il bosone di Higgs. Se nel romanzo l’esperimento cruciale si svolge nel 2009, nella realtà LHC entrò in funzione il 10 settembre 2008 proprio allo scopo di rivelare la tanto cercata “particella di Dio”. All’epoca avevano avuto una certa risonanza mediatica le proteste di chi, dando credito a controverse ipotesi scientifiche e illazioni allarmistiche, temeva che l’accensione dell’acceleratore avrebbe prodotto un buco nero, condannando l’umanità e la Terra alla distruzione!

A destra, ritratto dell’autore Robert J. Sawyer realizzato nel 2023 da Carolyn Clink, anch’ella autrice di fantascienza e moglie dello scrittore. Fonte: https://www.sfwriter.com/photos.htm

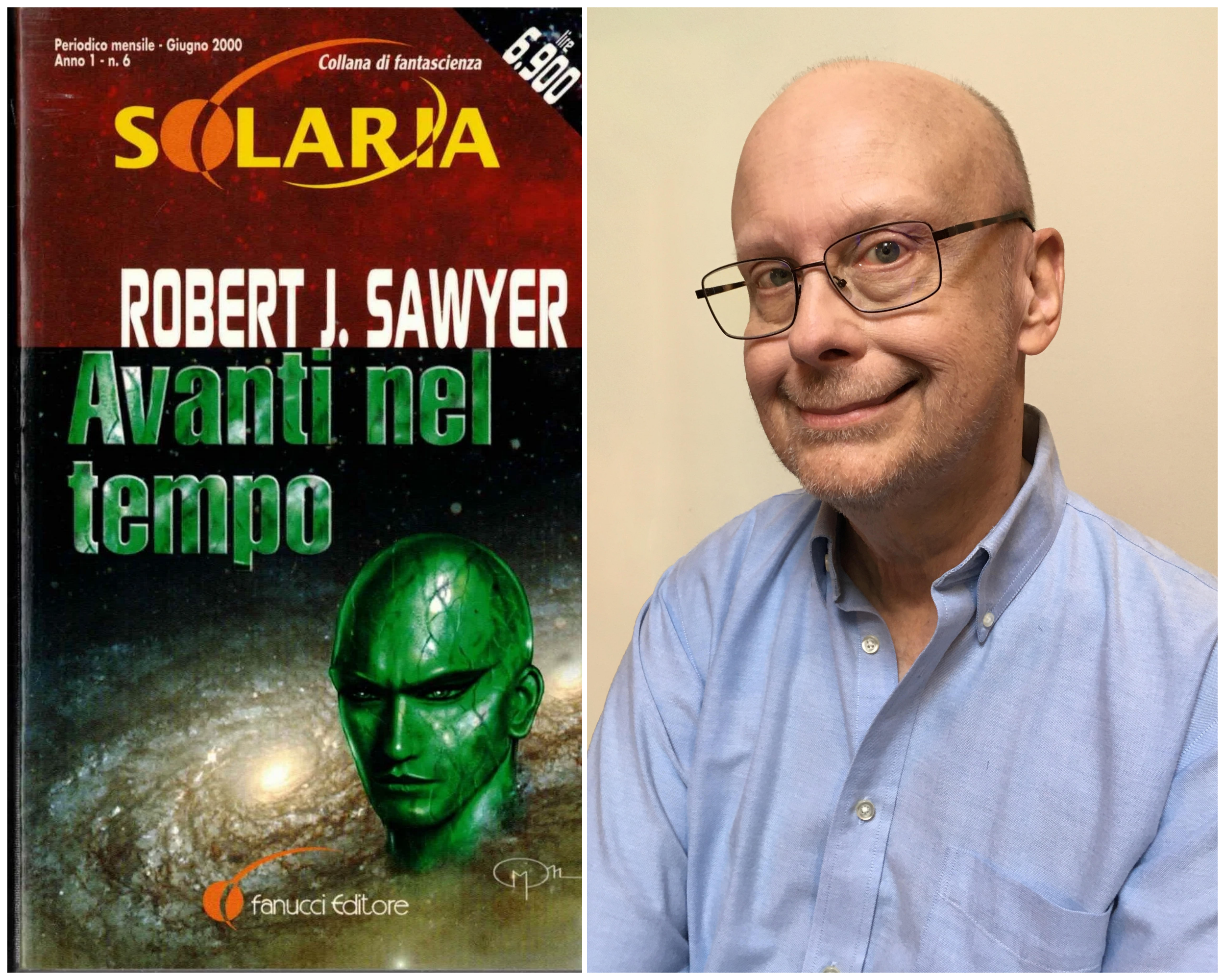

Ovviamente LHC non ha provocato alcuna catastrofe globale, anzi le ricerche condotte con questa straordinaria macchina hanno portato a individuare per davvero il bosone di Higgs, rappresentando uno dei più grandi trionfi della fisica moderna. Per comprendere appieno l’importanza della scoperta del bosone di Higgs, occorre però fare un passo indietro e presentare il quadro teorico in cui essa si colloca: il Modello Standard della fisica delle particelle, che descrive le particelle elementari della materia e tre forze fondamentali – elettromagnetica, debole e forte – attraverso le quali interagiscono (oggi si preferisce chiamarle “interazioni” piuttosto che “forze”, ma in questo contesto useremo i due termini come sinonimi). L’interazione debole e quella forte riguardano le reazioni nucleari, mentre la forza gravitazionale è trascurabile a livello microscopico.

Nel Modello Standard, le particelle elementari sono suddivise in due gruppi principali: fermioni e bosoni.

I fermioni sono le particelle che costituiscono la materia e obbediscono all’equazione d’onda relativistica di Dirac, possedendo ciascuno una corrispondente antiparticella, costituente dell’antimateria. Essi sono di due tipi: leptoni e quark. Oltre all’interazione elettromagnetica, i primi sono soggetti all’interazione debole, mentre i secondi rispondono anche a quella forte. Per questo motivo, se i leptoni sono definiti unicamente dal sapore (flavour), associato all’interazione debole, i quark vi aggiungono la proprietà del colore (colour), tipica dell’interazione forte. In totale, si contano sei sapori di leptoni e antileptoni – elettrone e antielettrone, neutrino e antineutrino elettronico, muone e antimuone, neutrino e antineutrino muonico, particella e antiparticella tau, neutrino e antineutrino tauonico -, e altrettanti di coppie quark e antiquark – up (alto) e antiup (antialto), down (basso) e antidown (antibasso), charm (incanto) e anticharm (antiincanto), strange (strano) e antistrange (antistrano), top (cima) e antitop (anticima), bottom (fondo) e antibottom (antifondo). Inoltre, i quark possono assumere tre colori (rosso, verde e blu) e gli antiquark tre anticolori (antirosso, antiverde e antiblu). Essi non si trovano mai isolati, ma sono sempre legati tra loro in particelle chiamate adroni: i barioni, composti da tre quark (e.g., protoni e neutroni), e i mesoni, contenenti una coppia quark-antquark (e.g., pioni e kaoni).

Invece, i bosoni svolgono il ruolo di mediatori delle interazioni fondamentali tra fermioni e non sono osservabili direttamente. Nello specifico, i fotoni trasportano la forza elettromagnetica, i bosoni vettoriali massivi W +, W – e Z0 la forza nucleare debole e gli otto gluoni la forza nucleare forte. A differenza dei suoi pari, il bosone di Higgs è un mediatore speciale perché non trasporta alcuna forza, ma emerge come manifestazione delle fluttuazioni del campo di Higgs, che permea l’intero universo ed è responsabile dell’assegnazione della massa alle particelle che vi sono immerse. In altri termini, il bosone di Higgs media il campo di Higgs nel meccanismo di attribuzione della massa, attivatosi a seguito del raffreddamento dell’universo nelle fasi successive al Big Bang. È allora che le particelle iniziano a risentire della sua presenza, sperimentando una resistenza simile a quella che si incontra muovendosi in un fluido viscoso: rallentate nel loro moto, acquisiscono un’inerzia proporzionale all’intensità con cui venivano frenate, interpretabile come massa. Più forte è l’interazione con il campo di Higgs, maggiore risulta la massa della particella coinvolta.

L’idea che portò alla ricerca del bosone di Higgs nasceva da un problema datato ai primi anni Sessanta: la misurazione delle masse dei bosoni W +, W – e Z0, che contraddiceva il presupposto, necessario alla consistenza delle equazioni del Modello Standard, che tali particelle fossero prive di massa. Questa discrepanza era fortemente critica poiché, in mancanza di una spiegazione adeguata, la teoria non poteva essere considerata completa né coerente. La domanda su come le particelle acquisissero massa rimase aperta fino a quando, a partire dagli anni ’60 del XX secolo, il fisico Peter Higgs — insieme ad altri ricercatori come François Englert, Robert Brout e successivamente Gerald Guralnik, Carl Hagen e Tom Kibble — propose l’esistenza del campo di Higgs e del suo mediatore. Da quel momento, il bosone di Higgs divenne il tassello mancante all’interno del Modello Standard.

I tentativi di rivelazione della nuova particella iniziarono negli anni Ottanta e furono condotti in grandi acceleratori come l’LEP (Large Electron-Positron Collider) del CERN a Ginevra e il Tevatron del Fermilab (Fermi National Accelerator Laboratory), vicino a Chicago. Seppur inconcludenti, essi permisero di restringere il campo d’indagine, escludendo la possibilità che la massa del bosone di Higgs fosse minore di 114 GeV (si rimanda all’Astroglossario per la definizione di elettronvolt). Alla fine degli anni Novanta era ormai chiaro che la finestra di massa attesa si situava tra i 115 e i 200 GeV, un intervallo energetico che poteva essere esplorato soltanto da acceleratori di nuova generazione. L’LHC si prospettava l’infrastruttura più adatta in tal senso: nel suo anello sotterraneo lungo 27 km venivano fatti collidere frontalmente fasci di protoni a energie di ben 7 TeV ciascuno, raggiungendo velocità prossime a quella della luce. Urti così potenti potevano dunque generare particelle inedite e instabili, tra cui anche l’ipotetico bosone di Higgs. La difficoltà stava nel suo tempo di vita estremamente breve, inferiore a un miliardesimo di miliardesimo di secondo, che ne impediva la rivelazione diretta e costringeva a individuarlo tramite i prodotti del decadimento. Tuttavia, l’analisi dei diversi canali di decadimento era particolarmente complessa, in quanto richiedeva enormi quantità di dati per isolare un segnale autentico dal rumore di fondo.

Per affrontare questa sfida furono quindi realizzati nei punti di collisione dell’LHC i rivelatori ATLAS e CMS, capaci di censire ogni giorno milioni di urti tra protoni e di identificare le particelle derivanti dai decadimenti. Progettati in modo indipendente, essi fornivano informazioni complementari, cosicché la comparsa di uno stesso segnale in entrambi poteva essere letta come una prova che si trattasse di un fenomeno reale e non di una fluttuazione statistica o di un artefatto legato allo strumento. Fu perciò stabilito un criterio di validazione alquanto severo: la scoperta sarebbe stata dichiarata se la significatività del segnale osservato avesse superato la soglia delle cinque deviazioni standard, un livello di confidenza che riduceva a meno di una possibilità su tre milioni la probabilità che esso fosse frutto del caso.

La ricerca si trasformò allora in una lunga operazione di raccolta ed elaborazione di dati. Già nel 2011, le prime valutazioni mostrarono un lieve eccesso di eventi nei canali di decadimento in due fotoni, un’indicazione promettente, ma non ancora sufficiente per parlare di evidenza empirica. Nei mesi successivi, l’aumento del numero di collisioni esaminate e il confronto tra i segnali registrati separatamente da ATLAS e CMS rafforzarono la certezza statistica del risultato. L’intenso lavoro di ricerca culminò il 4 luglio 2012, quando fu annunciata l’osservazione in simultanea di una nuova particella con le caratteristiche previste per il bosone di Higgs. L’anno dopo Peter Higgs e François Englert ricevettero il Premio Nobel per la fisica per aver teorizzato il meccanismo all’origine della massa delle particelle subatomiche.

A destra, i complessi rivelatori ATLAS (in alto) e CMS (in basso). Credit: CERN. Fonte: https://atlas.cern/Updates/News/ATLAS-CMS-Higgs-2022

Studiando il comportamento del bosone di Higgs attraverso gli esperimenti effettuati con l’LHC, i fisici riescono a risalire alla funzione del campo omonimo nel conferire massa alle particelle dell’universo primordiale. Il valore di tale parametro è centrale, giacché determina la velocità con cui la materia si è aggregata in strutture come stelle e galassie. Questa connessione tra fisica subatomica e cosmologia diventa lo sfondo narrativo del romanzo di Sawyer, che racconta come gli effetti degli urti ad alte energie possano sconfinare dal mondo microscopico e riversarsi su quello macroscopico. Nella realtà scientifica, al contrario, non c’è il rischio che un tale scenario apocalittico possa avverarsi: l’attività del CERN è volta a verificare la correttezza del Modello Standard e a chiarire l’azione del meccanismo di Higgs nella storia dell’universo, dopo aver naturalmente ponderato che non ci siano conseguenze nefaste su larga scala. Le energie implicate negli acceleratori di particelle sono infatti del tutto trascurabili rispetto a quelle relative, per esempio, a fenomeni astrofisici come i raggi cosmici, che da miliardi di anni colpiscono la Terra. Nessuna minaccia per la sopravvivenza e la stabilità dell’universo, in definitiva, ma uno sguardo fiducioso avanti nel tempo, verso la comprensione del suo destino.

Nus, 3 settembre 2025

Astroglossario

eV: elettronvolt, unità di misura dell’energia comunemente utilizzata in fisica delle particelle, tenendo conto che energia e massa sono due facce della stessa medaglia per la nota equazione di Einstein E=mc2

GeV: gigaelettronvolt, ovvero 109 eV

TeV: teraelettronvolt, ovvero 1012 eV

deviazione standard (σ): misura statistica della dispersione di un insieme di dati, che indica quanto questi si discostano dalla loro media aritmetica

Riferimenti bibliografici

Robert J. Sawyer, Avanti nel tempo, traduzione di Maurizio Nati, Solaria n. 6, Fanucci Editore, 2000

Internet Speculative Fiction Database: Robert J. Sawyer, FlashForward, tutte le edizioni

La sezione dedicata al romanzo FlashForward sul sito ufficiale dell’autore Robert J. Sawyer

Robert Mann, An Introduction to Particle Physics and the Standard Model, Taylor & Francis, 2009: open access online con pdf liberamente scaricabile

CERN, CERN70: Announcing the Higgs Boson Discovery, 2024

NobelPrize.org, The Nobel Prize in Physics 2013, aggiornato al 2025

CERN, Will CERN generate a black hole?, aggiornato al 2025

👉 Clicca qui per leggere le altre puntate della rubrica Astronomia da fantascienza, a cura di Camilla Pianta