*Astronomia da fantascienza, a cura di Camilla Pianta*

Skyfall: una storia di detriti spaziali 🛰️

E se la minaccia dal cielo fosse provocata da noi stessi?

COUNTDOWN VERSO APRILE 2026, IL CENTENARIO DELLA FANTASCIENZA: -9

“Prometheus è la più grande astronave mai costruita dall’uomo. Risultato di un progetto congiunto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, pesa oltre 20.000 tonnellate e potrebbe costituire la soluzione definitiva al fabbisogno energetico del pianeta. Come l’omonimo eroe della mitologia greca rubò il fuoco agli dei per donarlo all’umanità, così il Prometheus ha il compito di catturare l’energia solare e trasferirla alla Terra. A patto che qualcosa non vada terribilmente storto. Infatti, un incidente imprevisto ha lasciato il Prometheus bloccato su un’orbita in decadimento, a meno di un centinaio di miglia dalla superficie terrestre. Ai pochi membri del suo equipaggio, uomini e donne provenienti da nazioni diverse, resta un giorno, forse meno, prima di precipitare insieme alla nave. Ma in gioco non ci sono solo le vite degli astronauti. Il Prometheus è troppo imponente per disintegrarsi durante il rientro in atmosfera: quando colpirà la Terra, quella che era stata inizialmente concepita come una sensazionale impresa tecnologica potrebbe trasformarsi in una devastante bomba caduta dal cielo.”

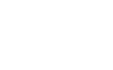

Con impressionante preveggenza, l’autore statunitense Harry Harrison ha descritto nel suo romanzo Skyfall — pubblicato per la prima volta nel 1976 dalla casa editrice Faber & Faber per il mercato britannico e mai comparso in versione italiana — un evento che si sarebbe verificato solo tre anni dopo: il rientro incontrollato della stazione e spaziale Skylab, lanciata dalla NASA nel maggio del 1973. A causa di una combinazione di anomalie tecniche mai del tutto risolte, tra cui il deterioramento del sistema di termoregolazione e l’assenza di un modulo propulsivo permanente, la stazione fu abbandonata al suo destino. Negli anni successivi all’ultima missione, terminata nel febbraio del 1974, Skylab restò in orbita come corpo inerte. Un’insolita intensificazione dell’attività solare alla fine degli anni Settanta modificò le condizioni degli strati superiori dell’atmosfera in modo inatteso e il fenomeno determinò la perdita di quota dello Skylab in modo sempre più rapido e ingovernabile.

L’11 luglio 1979, dopo mesi di calcoli incerti e tentativi vani di trovare delle soluzioni, il mondo assistette con apprensione al rientro caotico del gigantesco satellite, proprio come la nave Prometheus nel romanzo Skyfall. L’impatto avvenne sopra l’Oceano Indiano e alcune zone rurali dell’Australia occidentale, dove frammenti metallici caddero sparsi su centinaia di km². Fortunatamente non ci furono feriti, tuttavia l’evento fu carico di implicazioni: per la prima volta una stazione spaziale di enormi proporzioni, frutto della più alta innovazione ingegneristica statunitense, si abbatteva sulla Terra con il rischio di provocare danni a persone e infrastrutture. Il fatto suscitò un forte interesse mediatico e diede avvio a un dibattito internazionale sulla gestione dei satelliti a fine vita, sulla responsabilità civile per eventuali incidenti e sulla sostenibilità dell’ambiente orbitale. La narrazione di una corsa contro il tempo per scongiurare una catastrofe globale, al centro del romanzo di Harrison, si riflette quindi nella tensione reale vissuta nel 1979, portando alla luce un problema fino ad allora ampiamente sottovalutato: quello dei detriti spaziali.

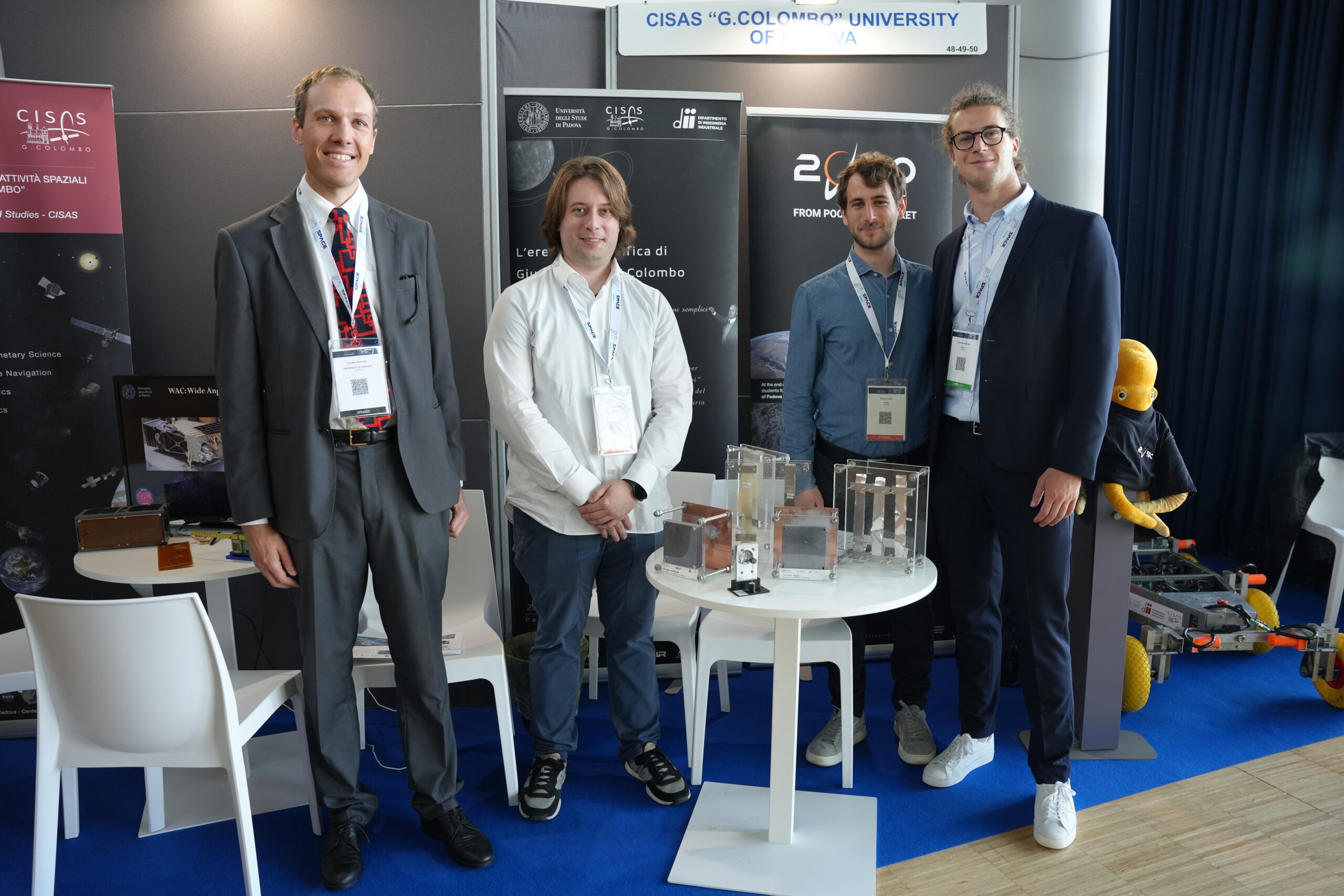

Quarantasei anni dopo il caso Skylab, la minaccia non è scomparsa. Al contrario: le orbite attorno alla Terra si sono affollate di migliaia di oggetti in disuso e di frammenti di molteplici dimensioni. Ad aiutarci a comprendere meglio i pericoli e le misure che la scienza e la tecnologia stanno mettendo in campo per fronteggiarli, sono Lorenzo Olivieri, Stefano Lopresti e Nicolò Trabacchin, che ricoprono i ruoli, rispettivamente, di dottore e dottorandi di ricerca al Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII) e al Centro d’Ateneo di Studi ed Attività Spaziali (CISAS) “Giuseppe Colombo” dell’Università degli Studi di Padova. Capeggiato dal professor Alessandro Francesconi e finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il gruppo di ricerca si occupa di detriti spaziali da circa vent’anni e conta, a oggi, un totale di dieci membri, posizionandosi come uno tra i più attivi in Europa nell’analisi sperimentale e nella modellistica teorica della frammentazione orbitale.

“La questione dei detriti spaziali è diventata una delle emergenze più concrete per la sicurezza delle orbite e, di conseguenza, per la Terra stessa”, spiega Lorenzo Olivieri. “Negli ultimi decenni, la popolazione detritica è cresciuta in modo preoccupante per frammentazioni sia spontanee che indotte. Tra queste ultime, esito di atti dimostrativi di armi antisatellite, ricordiamo in particolare il famoso test cinese FY-1C del 2007”, al quale è dedicata perfino una voce su Wikipedia. Secondo i dati più recenti aggiornati a maggio 2025, dall’inizio dell’era spaziale nel 1957 sono stati immessi in orbita terrestre oltre 21.600 satelliti, di cui 11.700 ancora funzionanti. A questi si aggiungono i detriti derivanti da frammentazione, per un totale di circa 41.910 oggetti catalogati. Includendo inoltre le previsioni statistiche sui detriti non identificati, si stima che siano presenti circa 540.00 oggetti più grandi di 10 cm, 1,2 milioni compresi tra 1 e 10 cm e 140 milioni più piccoli di 1 cm. “Mentre i frammenti di dimensioni superiori ai 10 cm risultano facilmente tracciabili dalla superficie terrestre mediante l’utilizzo di telescopi ottici e radio dedicati”, continua Olivieri, “quelli di dimensioni inferiori a 1 cm sono completamente invisibili alla nostra strumentazione. Ecco perché rappresentano per noi l’insidia maggiore: se si scontrassero con un satellite, sprigionerebbero un’energia paragonabile a quella di una bomba a mano, portando a un’irreparabile perdita di funzionalità di molteplici componenti”.

Attualmente, i detriti si concentrano per lo più nell’orbita bassa terrestre (Low Earth Orbit, LEO) e nell’orbita geostazionaria (Geostationary Earth Orbit, GEO). “Per evitare che questa tendenza si diffonda anche altrove”, interviene Nicolò Trabacchin, “ci stiamo focalizzando sulla supervisione delle orbite cislunari, che vanno dalla GEO alla Luna. Si tratta di un ambiente molto difficile da osservare direttamente, per una serie di fattori: l’inquinamento luminoso di origine artificiale, il riverbero della luce lunare e la complessa geometria di puntamento del telescopio rispetto al Sole. Servirebbero dunque delle condizioni estremamente favorevoli per individuare i detriti situati a simili altezze, tra i 30.000 e i 60.0000 km di altitudine, senza disturbi. Una possibile soluzione potrebbe consistere nella realizzazione di una costellazione di satelliti in orbita attorno alla Luna, che permetterebbe di rimuovere, in buona misura, gli ostacoli alla rilevazione dalla Terra”.

Ciononostante, localizzare i detriti spaziali non basta a prendere in mano la situazione in maniera efficace: per questo è necessario capire come essi interagiscono con i satelliti e quali frammenti secondari possono generare durante un impatto. Stefano Lopresti racconta: “Lo strumento principale di cui disponiamo per la replica sperimentale di eventi catastrofici in orbita è il Light-Gas-Gun (LGG), un acceleratore bifase di piccoli oggetti, come sfere e cilindri metallici, che fungono da proiettili. È proprio la loro dimensione ridotta a renderli adatti a simulare le collisioni spaziali, che si verificano a velocità tipicamente elevate: per esempio, una particella di circa 1 mm di diametro con una velocità dell’ordine dei 10 km/s possiederebbe un’energia cinetica tale da essere distruttiva. Effetti di carattere idrodinamico, come la fusione o la vaporizzazione della materia colpita, sono infatti comuni in queste circostanze, sebbene insidiosi per la modellistica computazionale. Poiché le simulazioni numeriche avanzate, impiegate per descrivere esaustivamente la dinamica d’impatto, hanno un dispendio notevole in quanto a tempistiche, abbiamo cercato una soluzione alla lunga più praticabile: è così che è nato il nostro Collision Simulation Tool Solver (CSTS)”. Il CSTS è un software, tecnicamente codice semi-empirico di tipo parametrico, sviluppato appositamente dal gruppo di ricerca padovano per creare modelli statistici affidabili. Partendo da equazioni matematiche di base, si inseriscono progressivamente i dati sperimentali provenienti dai test effettuati con la LGG, allo scopo di tenere conto della grande varietà di materiali usati nella costruzione dei satelliti (dai più semplici come l’alluminio ai più innovativi come le fibre di carbonio), di potenziali configurazioni geometriche e di valori di velocità coinvolti. “Il costante arricchimento di informazioni è fondamentale per migliorare le performance predittive del CSTS e farne uno strumento aggiornato, competitivo e d’avanguardia dal punto di vista teorico”, afferma Lopresti.

Il gruppo padovano è in prima linea anche sui temi della sensibilizzazione e della prevenzione. “A tal proposito, è bene distinguere tra i livelli legislativo e operativo”, sottolinea Olivieri. Sul fronte legislativo, esistono diversi organismi internazionali che emettono linee guida non vincolanti per garantire la sicurezza orbitale. Uno di questi è l’Inter‑Agency Space Debris Coordination Committee (IADC), un comitato che riunisce i delegati delle principali agenzie spaziali mondiali (e.g., l’europea ESA, la statutinetense NASA, la giapponese JAXA) per coordinare scambi, ricerche e programmi contro la proliferazione dei detriti. Parallelamente, l’Office for Outer Space Affairs delle Nazioni Unite (UNOOSA), in collaborazione con il Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), formalizza gli accordi raggiunti dallo IADC sul piano giuridico. L’ESA, invece, agisce tramite l’approvazione di direttive sempre più stringenti per le prossime missioni spaziali. Essa ha infatti emanato la Zero Debris Charter, una carta che simboleggia l’impegno volontario degli stati membri a non generare nuovi detriti a partire dal 2030 e che pone le basi per una transizione verso un ecosistema orbitale più pulito, da trattare con la stessa responsabilità che si pretende nelle politiche terrestri di sostenibilità. In tal senso, l’ESA impone oggi standard di dismissione molto più rigorosi rispetto al passato, con l’obiettivo dichiarato di arrivare a un contributo netto pari a zero alla popolazione di detriti spaziali (net-zero debris). Ciò comporta che i satelliti a fine vita debbano essere prelevati in tempi brevi e che non possano mantenersi oltre cinque anni nelle orbite cimitero, regioni stabili e poco trafficate nello spazio attorno alla Terra dove vengono dislocati una volta dismessi. Infine, le singole nazioni devono recepire le linee guida stabilite attraverso regolamenti propri, responsabilizzandosi sul monitoraggio e sulla mitigazione dei rischi associati ai satelliti lanciati.

Sul fronte operativo, gli ingegneri aerospaziali devono assicurarsi che i satelliti siano in grado di svolgere la loro funzione senza nuocere all’ambiente orbitale; applicare degli scudi protettivi capaci di resistere alle collisioni e stabilire in anticipo delle strategie di rimozione efficaci è dunque essenziale per garantire il successo di qualsiasi missione. I rientri incontrollati costituiscono ormai un’eredità del passato, quando non era ancora prassi prevedere la rimozione dei veicoli spaziali: in questi casi, agenzie e centri di sorveglianza erano soliti cooperare per monitorare la traiettoria dei detriti in tempo reale e determinare quanto più precisamente possibile il loro punto d’ingresso in atmosfera. Fortunatamente, grazie alla vasta copertura oceanica del pianeta, la maggior parte dei rientri incontrollati ha luogo esclusivamente in mare, contrariamente all’episodio Skylab.

“Tra le misure più importanti redatte dallo IADC”, specifica Trabacchin, “vi è l’obbligo di verificare l’assenza di propellente residuo nei serbatoi, perché le sostanze liquide sotto pressione, insieme a componenti come le batterie, possono esplodere in orbita anche a distanza di anni dal completamento della missione. Per superare questa impasse, si sta lavorando a tecnologie alternative che eliminino l’uso di combustibile. L’esempio principe è dato dai cosiddetti tethers, lunghi fili conduttivi che sfruttano l’interazione con il campo magnetico terrestre per rallentare gradualmente il satellite e condurlo verso il rientro atmosferico. Se volessimo usare un termine evocativo, potremmo chiamarle tecnologie green”.

Le agenzie spaziali affrontano la questione della sostenibilità in almeno tre direzioni distinte, ma complementari: nella definizione di norme generali che limitino la moltiplicazione dei detriti, nella scelta di materiali e tecnologie ecocompatibili già in fase di progettazione, e nella promozione di una politica di rispetto per l’ambiente spaziale, intesa come estensione della forma mentis maturata qui sulla Terra. Eppure, a discapito degli sforzi scientifici e istituzionali, rimane evidente il divario tra le intenzioni delle agenzie spaziali e le logiche che governano gran parte dell’industria dello spazio. “La maggioranza dei satelliti in orbita al momento attuale è di proprietà di aziende private, spesso mosse più dal desiderio di un ritorno economico immediato che da criteri di redditività sul lungo periodo. Investire oggi nella prevenzione significa contenere i costi tecnici, logistici ed etici di domani: questo è il messaggio che il mondo accademico cerca di far passare”, conclude Olivieri.

Aderire volontariamente alle linee guida condivise, contribuire alla loro semplificazione affinché vengano universalmente riconosciute e partecipare attivamente ai meeting internazionali sono passi indispensabili per costruire una governance spaziale più solida e inclusiva. Solo una consapevolezza comune potrà ridurre il numero di eventi irreversibili, come quello narrato in Skyfall, e guidare le decisioni future verso una sostenibilità autentica.

Nus, 2 luglio 2025

Astroglossario

mm: millimetri

cm: centimetri

km: chilometri

km²: chilometri quadrati

km/s: chilometri al secondo

Riferimenti bibliografici

Internet Speculative Fiction Database: Harry Harrison, Skyfall, tutte le edizioni

45 Years Ago: Skylab Reenters Earth’s Atmosphere, 2024

European Space Agency – Space Safety: Space debris by the numbers

European Space Agency – Space Safety: The Zero Debris Charter

Wikipedia: 2007 Chinese anti-satellite missile test (FY-1C)

Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII) dell’Università degli Studi di Padova

Pubblicazioni scientifiche del gruppo di ricerca sui detriti spaziali, Space Debris Group (SDG)

Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (IADC)

The Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)

Conferenze internazionali sulla sostenibilità spaziale cui il gruppo di ricerca ha recentemente preso parte

2ⁿᵈ International Orbital Debris Conference (IOC II), Sugar Land, Texas (USA), dicembre 2023

17ᵗʰ Hypervelocity Impact Symposium (HVIS), Tsukuba (Giappone), settembre 2024

Space Debris & Sustainability Conference, Hong Kong (Cina), dicembre 2024

IADC Annual Meeting, Bonn (Germania), aprile 2025

9ᵗʰ European Conference on Space Debris, Bonn (Germania), aprile 2025

Space Meetings Veneto, Venezia (Italia), maggio 2025

👉 Clicca qui per leggere le altre puntate della rubrica Astronomia da fantascienza, a cura di Camilla Pianta